ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Твое будущее в науке: строим траекторию развития вместе! 🚀

Приглашаем молодых ученых, аспирантов и студентов на панельную дискуссию «Развитие научной молодёжи в регионе: проблемы и перспективы».

📅 Когда: 20 февраля (ориентировочно, исходя из дедлайна регистрации)

📍 Где: СГУ им. Питирима Сорокина, Октябрьский пр-кт, 55, Музей истории просвещения (2 этаж).

⏰ Тайминг:

Регистрация на месте: 09:30–10:00

Дискуссия: 10:00–12:00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

«Развитие научной молодёжи в регионе: проблемы и перспективы»

Регистрация участников и гостей:

Онлайн: до 15:00 20 февраля

На месте: 09:30-10:00

Модератор:

ПЕТРОВА Ольга Викторовна

канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник Физико-математического института ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

ЭКСПЕРТЫ-СПИКЕРЫ

ЮДИН Андрей Алексеевич

канд. экон. наук, директор, Институт агробиотехнологий им. А.В. Журавского Коми НЦ УрО РАН

ПЕРОВСКИЙ Игорь Андреевич

канд. геол.-минерал. Наук, научный сотрудник лаборатории минерально-сырьевых ресурсов, Институт геологии им. академика Н.П. Юшкина Коми НЦ УрО РАН

СОЛОВЬЁВ Илья Андреевич

канд. биол. наук, старший научный сотрудник НИЛ «Трансляционная биоинформатика и системная биология», доцент кафедры фундаментальной медицины и общественного здоровья, Медицинский институт СГУ им. Питирима Сорокина

БРАЛЬНИН Дмитрий Олегович

канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры русской филологии, Институт гуманитарных наук СГУ им. Питирима Сорокина

Начинаем обратный отсчет до главного события года для молодых ученых.

Начинаем обратный отсчет до главного события года для молодых ученых.

Мы открываем юбилейную V Всероссийскую (XX) мультиконференцию «Молодежь и наука на Севере – 2026»!

Это не просто конференция, а целый марафон знаний, который продлится с февраля по ноябрь. Вас ждут 10 месяцев глубокого погружения в науку, дискуссии с экспертами и поиск ответов на глобальные вызовы Арктики и Севера.

Что ждет участников на открытии?

✅ Инсайды от топ-спикеров.

✅ Презентация всех направлений конференции.

✅ Заряд мотивации на весь научный сезон.

Наука всегда была территорией смелых, но именно женский взгляд привносит в неё особую глубину и созидательную энергию. Международный день женщин и девочек в науке — это праздник тех, кто не боится бросать вызов неизвестности, превращая сложные формулы в технологии будущего.

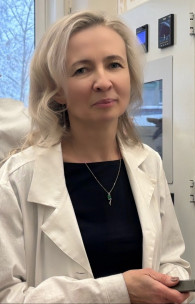

Символично, что в этот день героиней эфира федерального канала «Россия 24» стала Елена Иннокентьевна Истомина — кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института химии Коми научного центра Уральского отделения РАН. Её путь — это живое воплощение того, как страсть к познанию становится делом всей жизни.

Магия химии и стальной характер

В своем интервью Елена Иннокентьевна приоткрыла завесу над миром современной химии. Она поделилась не только историей своего выбора, но и рассказала о работе, которая звучит как вызов самой природе — создании нового сверхпрочного материала.

Путь исследователя редко бывает гладким, и Елена честно затронула темы, близкие многим:

Преодоление стереотипов: о том, как женщине-учёному приходится доказывать силу своего интеллекта.

Стойкость: как сквозь череду неудавшихся экспериментов и долгих поисков прорастает долгожданный результат.

Наставничество: искренние советы девушкам, которые только мечтают связать свою жизнь с лабораториями и открытиями.

«Наука не знает границ, а истина открывается тем, кто умеет сочетать строгий расчет с дерзостью мечты».

Этот праздник призван ещё раз подчеркнуть: вклад женщин в технический и научный прогресс неоценим. Пример таких ученых, как Елена Истомина, вдохновляет молодое поколение исследовательниц не бояться трудностей и уверенно идти к своим вершинам.

Пусть профессиональный путь каждой женщины в науке будет освещен радостью открытий, а их имена звучат в авангарде мировой мысли!

Вниманию читателей! С 9 февраля по 10 апреля 2026 года открыт тестовый доступ к модульной платформе на основе искусственного интеллекта компании «Синтелли.

Модульная платформа «Синтелли» использует технологии искусственного интеллекта для решения междисциплинарных научных задач и увеличения эффективности исследований в области органической и медицинской химии.

Возможности платформы обеспечивают анализ свойств соединений, прогнозирование реакций, спектров, автоматическое распознавание молекулярных структур из PDF документов, а также данных представленных в формате SMILES, InChI, InChI key. Доступна работа с датасетами молекул и химических реакций: создание, хранение и анализ собственных наборов данных.

Платформа позволяет производить поиск по структурам, поиск по подобию и по реакциям, а также поддерживает ссылки на внешние источники данных.

· Пользователи организации проходят самостоятельную регистрацию на странице по ссылке, используя компьютеры, находящиеся в зарегистрированном диапазоне IP-адресов.

· Далее, доступ к ресурсу осуществляется по индивидуальным логин/паролям пользователей с любых компьютеров как внутри, так и вне зарегистрированного диапазона IP-адресов.

Адрес для работы: https://syntelly.ru/

Приглашаем Вас посетить в Научной библиотеке выставку «Грани таланта - учёный, педагог, агробиолог: юбилейная выставка Табаленковой Галины Николаевны». На выставке представлены труды и публикации автора, раскрывающие глубину научного интереса ученого и значимость результатов, полученных за годы плодотворной научной деятельности.

Галина Николаевна родилась 12 февраля 1946 года в селе Ново-Братцево Красногорского района Московской области. После окончания химико-биологического факультета Саратовского государственного университета она посвятила свою жизнь развитию науки. С 1968 года Галина Николаевна работает в Институте биологии Коми научного центра УрО РАН, становясь признанным специалистом в области физиологии и биохимии растений. Её научные достижения принесли ей заслуженное признание — доктор биологических наук и статус ведущего научного сотрудника лаборатории экологической физиологии растений.