Единственная в регионе коллекция микроводорослей и цианобактерий SYKOA, работающая на базе Института биологии Коми НЦ УрО РАН, отмечает 15-летний юбилей. За полтора десятилетия она превратилась из небольшого собрания в значительный научный ресурс, зарегистрированный во Всемирном каталоге и насчитывающий более 600 живых штаммов. Учёные не только сохраняют биоразнообразие северных экосистем, но и активно ищут в нём решения для биотехнологий будущего.

Единственная в регионе коллекция микроводорослей и цианобактерий SYKOA, работающая на базе Института биологии Коми НЦ УрО РАН, отмечает 15-летний юбилей. За полтора десятилетия она превратилась из небольшого собрания в значительный научный ресурс, зарегистрированный во Всемирном каталоге и насчитывающий более 600 живых штаммов. Учёные не только сохраняют биоразнообразие северных экосистем, но и активно ищут в нём решения для биотехнологий будущего.

От Арктики до Шпицбергена: уникальный научный фонд

Коллекция SYKOA была основана в 2010 году с главной целью — сохранить биоразнообразие фототрофных микроорганизмов арктических и горных регионов европейской части России. Сегодня её фонд насчитывает более 600 штаммов, выделенных из проб воды и почвы с Полярного и Приполярного Урала, Большеземельской тундры, бассейнов рек Печора и Вычегда, а также с архипелага Шпицберген. Эти штаммы служат основой для флористических, систематических, эволюционных, молекулярно-генетических и экологических исследований.

Помимо собственных находок, коллекция принимает на хранение штаммы от коллег из других научных учреждений — как новые для науки виды, так и виды, представляющие практическую ценность для получения биологически активных веществ. Это обеспечивает сохранность дублетных образцов.

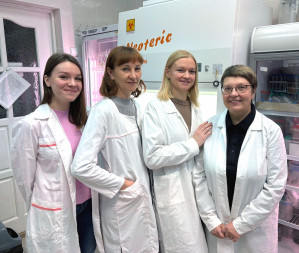

Команда и инфраструктура

Работу ведут три кандидата биологических наук и инженер — увлечённые профессионалы, которые совмещают научные исследования с кропотливой работой по пополнению и поддержанию коллекции. Для неё в Институте биологии выделены отдельные помещения. За 15 лет, благодаря грантам (РФФИ, РАН, РГО, РНФ) и хоздоговорным работам, была собрана уникальная приборная база: современные микроскопы, оборудование для молекулярно-генетических исследований, стерилизационное и холодильное оборудование. В 2024 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты» по обновлению приборной базы ведущих организаций был приобретён современный ламинарный бокс.

Каталог культур с описаниями, микрофотографиями, подробная информация о коллекции, оборудовании, питательных средах и услугах размещена на сайте Института биологии: http://ib.komisc.ru/sykoa. Благодаря кропотливой работе специалистов, сегодня коллекция имеет международный статус и зарегистрирована во Всемирном каталоге коллекций культур микроорганизмов GCM (Global Catalogue of Microorganisms) Acronym: SYKOA, WDCM Number: 1125.

Структура коллекции и её потенциал

Основу коллекции составляют зелёные водоросли, но широко представлены также цианобактерии, харовые, золотистые и другие группы. Помимо живых культур, сохраняется обширный гербарный фонд: 17 тысяч фиксированных образцов, 13 тысяч препаратов диатомей, 2 тысячи почвенных проб и 200 гербарных листов морских водорослей.

Отбор штаммов ведётся целенаправленно: в культуру вводятся виды разных экологических групп (эдафофилы, криофилы, азотфиксаторы, фотобионты лишайников и др.), редкие виды, таксоны с неясным систематическим положением, а также виды с прикладным потенциалом. Многие организмы, обитающие в суровых арктических и горных условиях, перспективны как биотехнологические объекты для получения биодизеля, биологической рекультивации земель, очистки сточных вод, производства удобрений, кормов для аквакультуры и широкого спектра биологически активных веществ.

Наука, образование и сотрудничество

Штаммы коллекции активно используются для научного и коммерческого обмена, а также в научно-образовательном процессе. За 15 лет налажено сотрудничество с ведущими научными центрами России: Институтом биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН, Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, «Курчатовским институтом», Институтом физиологии растений им. Тимирязева РАН, Казанским федеральным университетом, Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт», Полярно-альпийским ботаническим садом, Сибирским институтом физиологии и биохимии растений.

На базе коллекции опубликовано более 150 научных работ, в том числе в высокорейтинговых журналах с описанием новых для науки видов, подготовлены и защищены 5 кандидатских диссертаций и 6 магистерских работ. Множество школьных исследовательских проектов стали победителями олимпиад и конкурсов. Проводятся стажировки для начинающих альгологов, лекции и экскурсии для школьников, студентов и всех интересующихся в дни открытых дверей. Коллектив открыт к новым формам сотрудничества и обмена.

Вызовы и перспективы

Существуют и проблемы: нехватка площадей, сложности с хранением, необходимость проведения молекулярно-генетических исследований и замена устаревающего оборудования, что требует стабильного финансирования.

Большие надежды коллектив связывает с принятием Федерального закона № 428-ФЗ «О биоресурсных центрах и биологических (биоресурсных) коллекциях…» от 30 ноября 2024 года. В настоящее время ФИЦ Коми НЦ УрО РАН приобрёл статус биоресурсного центра. Крайне важно, чтобы в создаваемой системе нашлось место не только для крупных федеральных, но и для таких региональных коллекций, как SYKOA, которые играют ключевую роль в сохранении и изучении биологического разнообразия отдельных территорий и решении научно-технических и образовательных задач на региональном уровне.

Благодарим руководителя коллекции к.б.н., Е.Н. Патову за предоставленный материал.

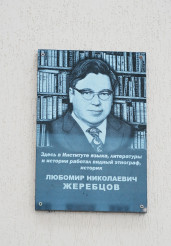

На здании Института языка, литературы и истории Коми научного центра в Сыктывкаре появилась мемориальная доска. Она посвящена 100-летию со дня рождения Любомира Николаевича Жеребцова (1925–1991) — одного из основоположников этнографической школы в Республике Коми.

На здании Института языка, литературы и истории Коми научного центра в Сыктывкаре появилась мемориальная доска. Она посвящена 100-летию со дня рождения Любомира Николаевича Жеребцова (1925–1991) — одного из основоположников этнографической школы в Республике Коми.

Л. Н. Жеребцов —крупнейший ученый Института языка, литературы и истории, внесший неоценимый вклад в становление и развитие этнографической науки в Коми. Более четверти века он возглавлял этнографические исследования, сначала руководя группой этнографов Коми филиала АН СССР, а затем — сектором этнографии ИЯЛИ. Его фундаментальные труды заложили основу современной коми этнографии.

В церемонии приняли участие руководители и сотрудники Коми НЦ УрО РАН, родные и коллеги ученого. Директор ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН», член-корреспондент РАН С.В. Дёгтева отметила сложившуюся в Центре традицию увековечивания памяти выдающихся ученых, подчеркнув, что Л.Н. Жеребцов по праву принадлежит к этой плеяде. Она также обратила внимание на созданную им научную школу и прекрасный пример научной династии: сын ученого, Игорь Любомирович Жеребцов, сегодня является директором ИЯЛИ, а внучка, Ирина Лейман, — старшим научным сотрудником института.

Директор ИЯЛИ, доктор исторических наук И.Л. Жеребцов, говорил о важности сохранения памяти об ученых-основателях. Выступавшие коллеги — д.и.н. Э.А. Савельева и к.и.н. И.О. Васкул — охарактеризовали Любомира Николаевича как мудрого, доброжелательного наставника и высокопрофессионального исследователя, чьи труды стали «золотым вкладом» в российскую науку. За свою жизнь он опубликовал более 200 научных работ по широкому спектру проблем этнографии коми, которые остаются востребованными и сегодня.

Открытие мемориальной доски — это дань уважения и признания заслуг ученого, чье наследие продолжает жить в трудах его учеников и последователей.

Человек без движения не может жить полноценно. С этого тезиса начинает разговор о физической культуре старший научный сотрудник отдела экологической и медицинской физиологии Института физиологии Коми научного центра, кандидат биологических наук Игорь Гарнов. В интервью для ИА БНК он подробно разбирает, с чего начать путь к оздоровлению, как избежать распространенных ошибок и сделать тренировки не только полезными, но и приятными.

Человек без движения не может жить полноценно. С этого тезиса начинает разговор о физической культуре старший научный сотрудник отдела экологической и медицинской физиологии Института физиологии Коми научного центра, кандидат биологических наук Игорь Гарнов. В интервью для ИА БНК он подробно разбирает, с чего начать путь к оздоровлению, как избежать распространенных ошибок и сделать тренировки не только полезными, но и приятными.

В материале ученый объясняет, на какие ключевые показатели здоровья («цифры здорового человека») стоит обратить внимание перед началом занятий, дает практические рекомендации по частоте и длительности тренировок для новичков, а также советует, какие виды активности идеально подходят для северян.

Особое внимание в статье уделено принципам построения тренировочного процесса и питания. Игорь Гарнов поясняет, как отличить нормальную мышечную боль от тревожных сигналов, при которых нужно остановиться, и почему после качественной нагрузки важно дать себе правильный отдых.

«Спорт и физическая культура — это жизнеобеспечивающий и мощный социальный фактор. Регулярная двигательная активность защищает нас от многих заболеваний и психоэмоционального стресса, других негативных факторов. Она обеспечивает наше физическое и психическое здоровье, запускает массу метаболических процессов... Человек без движения не может жить. Он не будет активен в работе, успешен в карьере, личной жизни и обучении», — уверен ученый.

Ознакомиться с полной версией статьи и взять на вооружение все рекомендации ученого можно по ссылке: Как грамотно начать заниматься спортом

На протяжении десятилетий ученые Института биологии Коми научного центра ищут и находят способы заставить отходы работать на человека. О самых перспективных разработках в интервью агентству БНК рассказала старший научный сотрудник Института биологии Татьяна Щемелинина.

На протяжении десятилетий ученые Института биологии Коми научного центра ищут и находят способы заставить отходы работать на человека. О самых перспективных разработках в интервью агентству БНК рассказала старший научный сотрудник Института биологии Татьяна Щемелинина.

В коллекции института — около 80 уникальных штаммов микроорганизмов, собранных по всей республике. И эти трудолюбивые микробы уже помогают:

- Очищают загрязненные нефтью почвы с помощью специального сорбента.

- Превращают кофейную шелуху в эффективное биоудобрение.

- Создают ферменты для промышленности из старых древесных отходов.

Все эти разработки объединяет общая философия, которую емко сформулировала Татьяна Щемелинина: «Разрабатывая технологии получения каких-либо биопродуктов, мы стараемся следовать задачам циркулярной экономики, то есть все отходы превращаем в доходы».

Это и есть суть современной биотехнологии — создавать экономику замкнутого цикла, где нет места понятию «мусор», а есть только ценное сырье для новых продуктов.

Читайте полную версию интервью на БНК: Удобрения, биопрепараты, сорбенты и ферменты: как биотехнологи в Коми превращают отходы в доходы

Уважаемые читатели! Научная библиотека приглашает вас на вебинар «ИИ в издательских инновациях: как Wiley формирует будущее научных исследований, авторства и открытий» от Wiley!

Уважаемые читатели! Научная библиотека приглашает вас на вебинар «ИИ в издательских инновациях: как Wiley формирует будущее научных исследований, авторства и открытий» от Wiley!

В рамках вебинара Вы узнаете, как Wiley использует искусственный интеллект для преобразования исследований, авторства и открытий. Спикер Фабио Ди Белло представит:

Узнайте, как эти инновации улучшают рабочие процессы, рецензирование и научную добросовестность, определяя будущее издательского дела.

8 декабря 2025 г. в 15:00 (МСК)

Язык мероприятия: русский

Популяризация науки, пропаганда научных знаний и укрепление в обществе научного мировоззрения является одной из ключевых задач Российской академии наук.

Популяризация науки, пропаганда научных знаний и укрепление в обществе научного мировоззрения является одной из ключевых задач Российской академии наук.

Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в рамках программы профессиональной переподготовки “Агрохимия и почвоведение по профилю «Управление и мониторинг плодородием почвы»” ФГБОУ ДПО ИПКК АПК Республики Коми проводить лабораторные практические занятия по определению агрохимических показателей почвенного плодородия.Профессиональная команда Института создает условия для профессионального роста студентов и проводит исследования в под руководством наставников.

Научный сотрудник Института агробиотехнологий, кандидат химических наук Броварова Ольга Владиславовна представила слушателям методики по определению органического углерода и органического вещества в почве; показала современные подходы к реализации данных исследований с использованием новейшего оборудования.

Участники практического семинара смогли окунуться в область агрохимии и самостоятельно определить кислотность почвенных образцов с помощью современного отечественного прибора «Автоматический титратор».

За время проведения лабораторных работ было задано много вопросов, касающихся плодородия почвы и получения максимального и качественного урожая. Так что в регионе большие перспективы развития сельскохозяйственных территорий.