Уважаемые читатели! Научная библиотека информирует о том, что открыт доступ к зарубежным электронным ресурсам издательства John Wiley & Sons, Inc. (далее – Wiley).

Уважаемые читатели! Научная библиотека информирует о том, что открыт доступ к зарубежным электронным ресурсам издательства John Wiley & Sons, Inc. (далее – Wiley).

The Wiley Journal Database – база данных, содержащая полнотекстовые коллекции электронных журналов издательства Wiley на английском языке. Доступны: коллекция по социальным и гуманитарным наукам (Social Science & Humanities Journal Collections), коллекция по точным наукам, технологиям и медицине (Science, Technology & Medicine Journals Collections).

Глубина доступа: 1997-2004 гг. (срок доступа к базам данных: по 31.12.2025 г.), 2025 г. ( срок доступа к базам данных: бессрочно.).

Ссылка на ресурс: https://onlinelibrary.wiley.com/

30 октября 2025 года в ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН» состоялось знаковое событие — заседание Объединенного Совета молодых ученых (СМУ), на котором был избран новый председатель. Им единогласным решением членов Совета стал Юрий Васильевич Поляков, старший лаборант-исследователь Института языка, литературы и истории.

30 октября 2025 года в ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН» состоялось знаковое событие — заседание Объединенного Совета молодых ученых (СМУ), на котором был избран новый председатель. Им единогласным решением членов Совета стал Юрий Васильевич Поляков, старший лаборант-исследователь Института языка, литературы и истории.

Мероприятие объединило молодых исследователей из всех структурных и научных подразделений центра, что подчеркнуло важность момента для всего научного сообщества Коми НЦ.

Заседание открыла действующий председатель СМУ, старший научный сотрудник Физико-математического института, канд. физ.-мат. наук Ольга Викторовна Петрова. Она подвела краткие итоги своей восьмилетней работы на посту руководителя и представила коллективу кандидата в новые председатели — Юрия Полякова.

Выступая со своей предвыборной программой, Юрий Поляков сконцентрировался на развитии трех ключевых направлений деятельности Совета:

Кандидат сделал акцент на вовлеченности каждого члена Совета: «Не будет людей, которые просто приходят на заседания и голосуют по вопросам повестки дня. Каждый будет чем-то занят», — заявил он.

В числе первоочередных задач Юрий Васильевич выделил:

По итогам голосования Юрий Поляков был избран новым председателем Объединенного Совета молодых ученых на ближайшие четыре года.

Свои поздравления и поддержку новому лидеру выразили не только коллеги по Совету, но и руководство центра. Директор ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, член-корреспондент РАН, д-р биол. наук Светлана Владимировна Дегтева пожелала Юрию Васильевичу успешной работы, отметив огромный потенциал СМУ в реализации как научных проектов, так и социальных инициатив для молодых ученых. Также нового председателя поздравил главный ученый секретарь ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, канд. ист. наук Дмитрий Владимирович Милохин.

В своем ответном слове Юрий Поляков поблагодарил коллег и администрацию центра за доверие и выразил надежду на плодотворную совместную работу.

Коллектив Федерального исследовательского центра поздравляет Юрия Васильевича Полякова с избранием и желает ему энергии, смелых идей и успешной реализации всех намеченных планов на благо развития молодежной науки в Коми научном центре!

На сайте БНК и телеканале «Коми гор» рассказали о разработке наших ученых Института химии, удостоенной золотой медали «За лучшее изобретение» на международном форуме на Кипре.

На сайте БНК и телеканале «Коми гор» рассказали о разработке наших ученых Института химии, удостоенной золотой медали «За лучшее изобретение» на международном форуме на Кипре.

Ученые нашли способ использовать лигнин, выделяемый при варке целлюлозы. В перспективе он сможет стать новой основой для производства углеродных нитей, которые сегодня активно применяются в автомобилестроении, медицине и строительстве.

Как рассказал БНК заведующий лабораторией физико-химических методов исследования Института химии Коми научного центра УрО РАН Владимир Белый, разработки начались в 2023 году. Сначала это был студенческий проект второкурсника в СЛИ Ивана Кармадонова. Он вместе с ученым из института решил искать полезное применение для лигнина.

Этот природный полимер содержится в растениях, а именно в клеточных стенках. Он придает организмам прочность и жесткость, выступает в качестве своеобразного клея между волокнами целлюлозы. Кроме того, лигнин борется с патогенами в организме, имеет антиоксидантную функцию и просто придает цвет древесине.

Лигнин выделяется при варке целлюлозы и остается в черном щелоке. Но этот щелочной раствор на предприятиях, как правило, сжигают.

Ученые института химии, чтобы выделить лигнин, постепенно добавляли в черный щелок кислоту. Так раствор становился нейтральным, и в такой среде полимер выпадал в виде осадка.

В итоге специалисты получали сульфатный лигнин в виде порошка. Чтобы что-то изготовить из этого полимера, необходимо его расплавить при 180 градусах. Но тут появлялась проблема: при плавлении его молекулы «сшивались», из-за чего порошок превращался в материал, похожий на затвердевшую эпоксидную смолу. Дальше расплавить его и что-то из него изготовить невозможно.

Чтобы избежать такого исхода, можно подмешивать в лигнин синтетические пластификаторы, например, такие, которые блокируют «сшивку» молекул и придают материалу пластичность. Но они могут улетучиваться, вымываться и становиться токсичными для человека. Поэтому ученые отказались от искусственных «ингредиентов».

Они разделили лигнин на две части, и одну направили на пиролиз. Это процесс разложения при большом нагреве без кислорода, с ним бы началось уже горение.

В печи трубку с лигнином продували при помощи азота. Появлялся сначала пар, который при контакте с более холодной частью трубки становился густой темной жидкостью и оседал на стенках. Продукты пиролиза попадали в маленькую баночку, где растворялись в хлороформе.

Дальше темный раствор хлороформа отправляли в ротационный испаритель. Емкость погружали в горячую воду, из-за чего содержимое нагревалось. Хлороформ, органический растворитель, удалялся в виде паров. Весь процесс занимает около 40 минут.

Оставшееся в емкости вещество — это пластификатор для лигнина, который идеально подходит для работы с самим полимером. Благодаря этому он не будет постепенно исчезать из материала.

Полученный пластификатор перемешивают с лигнином и получают более плотную массу, которую можно плавить. Добавленное вещество снижает температуру плавления лигнина до 120 градусов, когда молекулы еще не «сшиваются».

В этом и состоит прорывная разработка ученых. Она открывает для мира новый органический материал, который теперь возможно использовать для создания полимерных, а после — углеродных нитей.

Для создания лигниновых нитей ученые собрали собственную установку. Смесь лигнина с пластификатором добавляется в стеклянный шприц, который нагревается до заданной температуры. После чего содержимое автоматически выдавливается. При появлении на конце шприца тянущийся материал «прилепляют» к крутящемуся колесу, и тем самым создаются нити.

В таком состоянии они крайне хрупкие. Но с помощью термических процедур из них предположительно можно сделать углеродные нити. Этим как раз и собираются заняться ученые в будущем. Результаты появятся предварительно в 2026 году.

По словам ученых, они будут уступать по прочности нитям из того же полиакрилонитрила (ПАН), синтетического вещества, в основе которого — нефтепродукты. Но в то же время производство лигниновых нитей дешевле примерно в 150 раз; расчеты пока относятся к лабораторному процессу. Кроме того, при термообработке полимерных нитей из ПАНа образуются токсичные продукты разложения. Лигниновые нити будут производить из возобновляемых ресурсов.

Из углеродных нитей можно, например, делать электроды в аккумуляторах нового поколения. Из переплетенных волокон изготавливают карбоновые материалы, или углепластик, которые пригождаются в том же автомобилестроении. Находят нити применение и в медицине, и в строительстве.

При этом разработку ученых — создание пластификатора из лигнина для создания полимерных нитей — уже оценили на международном уровне. Открытие отметили на шестом Всемирном изобретательском форуме на Кипре, и специалистам республики вручили золотую медаль Международной федерации ассоциаций изобретателей (IFIA).

— Это признание наших заслуг в этой области. Мы видим, что наша работа по оптимизации создания экологичных материалов востребована, причем на мировом уровне, — резюмировал Владимир Белый.

Источник: БНКоми

Выпускникам аспирантуры Коми научного центра были вручены дипломы с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Церемонию провела директор ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, член-корреспондент РАН, д.б.н. Светлана Владимировна Дегтева, пожелавшая молодым ученым успешно реализовать начатые научные проекты.

Аспирантура является важнейшим этапом в становлении ученого, первой ступенью научной карьеры. Она закладывает фундамент знаний, формирует особый тип мышления и определяет характер будущей исследовательской деятельности. В этом году обучение в аспирантуре завершили 18 человек, среди которых — школьные учителя, молодые исследователи и общественные деятели. Позади у них — вступительные испытания, регулярные аттестации, экзамены, зачеты, отчеты, публикации и конференции. Научно-квалификационные работы написаны, и следующим шагом станет подготовка к защите долгожданной кандидатской диссертации.

Подготовка научных кадров в аспирантуре ведется с момента основания Коми научной базы. Еще до окончания Великой Отечественной войны началась организация приема аспирантов, и первый набор в 1945 году составил 4 человека. За 77 лет выпускниками аспирантуры стали более тысячи специалистов, внесших значительный вклад в развитие республики и страны. Среди выдающихся выпускников — Валентина Александровна Витязева (выпуск 1952 года), Владислав Павлович Подоплелов (аспирант 1956 года), Элеонора Анатольевна Савельева (выпуск 1966 года) и Асхаб Магомедович Асхабов (выпуск 1975 года).

Ежегодно Коми научный центр принимает новых аспирантов, делающих первые шаги в большую науку. В нынешнем году состоялся уже 80-й прием, по итогам которого зачислены 13 человек. Удостоверения аспирантов им вручил главный ученый секретарь Коми научного центра Дмитрий Владимирович Милохин. С напутственными словами к новоиспеченным аспирантам обратились кандидат филологических наук, доцент Николай Анатольевич Вуттке и кандидат физико-математических наук Ольга Викторовна Петрова.

От лица выпускников 2025 года Елена Расова и Владислав Мартынов поблагодарили научных руководителей за наставничество и помощь в достижении целей, а также поздравили первокурсников с вступлением в научную семью центра. Елена Расова также передала «Мудрую сову» — символ науки — самой молодой аспирантке первого курса Института физиологии Ирине Ситчихиной.

Традиция передачи «Совы» как символа мудрости, знаний и опыта от выпускников новичкам была основана в Коми научном центре в 2019 году. Автором этой композиции является научный сотрудник Физико-математического института, кандидат физико-математических наук Андрей Карпов, который не только разработал ее образ, но и самостоятельно изготовил в лаборатории института.

Мероприятие украсил музыкальный номер от аспирантки Института агробиотехнологий Елены Красильниковой, талантливо исполнившей несколько произведений на флейте.

Пожелаем нашим аспирантам успешного завершения обучения, новых научных достижений, защиты кандидатских диссертаций и достойного места в профессиональном сообществе!

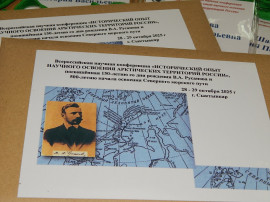

Сегодня, 28 октября 2025 года, в Сыктывкаре на базе Коми научного центра начала работу Всероссийская научная конференция «Исторический опыт научного освоения арктических территорий России».

Сегодня, 28 октября 2025 года, в Сыктывкаре на базе Коми научного центра начала работу Всероссийская научная конференция «Исторический опыт научного освоения арктических территорий России».

Мероприятие, которое продлится два дня, приурочено к двум знаковым юбилеям: 150-летию со дня рождения легендарного полярного исследователя Владимира Александровича Русанова и 500-летию начала освоения Северного морского пути.

Конференция призвана объединить исторический опыт и современные вызовы. Ее ключевая цель – осмыслить многогранный путь, который прошла Россия в изучении и освоении Арктики, от первых смелых экспедиций до современных высокотехнологичных проектов. Особое внимание уделяется роли личности в науке, о чем свидетельствует сквозная тема наследия В.А. Русанова.

Исследование Арктики имеет непреходящее значение для России. Это не только вопрос национальной безопасности и экономического развития, связанный с богатейшими ресурсами и уникальной транспортной артерией – Северным морским путем, но и пространство для фундаментальных научных открытий, определяющих наши знания о планете, ее климате и геологической истории.

В работе конференции принимают участие ведущие научные центры страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Апатитов, Северодвинска, Самары и Сыктывкара. В программу включено 32 доклада, которые охватывают три основных направления:

Историко-биографическое: Изучение маршрутов и вклада В.А. Русанова, других пионеров арктической науки (Ю.К. Алексеева, Р.Л. Самойловича), а также роль купечества в развитии северного судоходства.

Современные научные исследования: Широкий спектр тем – от геологии и палеонтологии Новой Земли и Шпицбергена до изучения зообентоса Северной Двины, карстовых пещер Пинежья и ландшафтно-климатических изменений в голоцене.

Социально-экономическое и гуманитарное: Проблемы и перспективы развития российской Арктики, включая традиционное оленеводство, развитие туризма, озеленение северных городов и конструирование национальной идентичности.

На основе тезисов можно выделить несколько ярких примеров исследования Арктики:

Продолжение дела Русанова: Доклад геологов из Института геологии им. Н.П. Юшкина посвящен экспедициям 1970-х годов, которые повторили часть маршрутов В.А. Русанова 1911 года на Новой Земле. Исследователи не только подтвердили, но и уточнили его открытия, собрав уникальные геологические коллекции, хранящиеся сегодня в музее им. А.А. Чернова.

Фундаментальные науки: Ученые изучают флору каменноугольного периода на Шпицбергене, чтобы понять эволюционные процессы на Земле. Другой доклад рассказывает об гигантской Карской астроблеме – древнем метеоритном кратере, который является уникальным объектом для изучения.

Прикладные и экологические аспекты: Микробиологи исследуют клубеньковые бактерии арктических растений, что может помочь в восстановлении нарушенных почв тундры. Экологи отслеживают динамику донных организмов в Северной Двине, что является индикатором состояния речной экосистемы.

Сохранение истории: Архивисты и музейные работники представили доклады о документальном наследии полярников, в том числе о первом русском археологе на Шпицбергене, чьи работы доказывают приоритет поморов в открытии архипелага.

Организаторами конференции выступили Отдел гуманитарных междисциплинарных исследований и Институт геологии имени академика Н.П. Юшкина ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Коми республиканское отделение Русского географического общества.

Это масштабное событие наглядно демонстрирует, что российская арктическая наука, опираясь на прошлое, продолжает активно развиваться, решая сложнейшие задачи на стыке истории, естественных и социальных наук.

СМИ о нас. Ссылка на сюжет телеканала "Юрган": https://vk.com/video-11948594_456303025

Разработка Института химии Коми научного центра – «Пластификатор, стабилизирующий расплав лигнина в процессе формования полимерных волокон» – была отмечена золотой медалью Международной федерации ассоциации изобретателей (IFIA) «За лучшее изобретение» на 6-ом Всемирном изобретательском форуме «Global Invention Forum» в городе Лимассол Республики Кипр.

Мероприятие проходило при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Международной Федерации Ассоциаций изобретателей (IFIA) и Международного инновационного клуба «Архимед».