Уважаемые читатели! Приглашаем вас посетить книжную выставку к 130-летию со дня рождения Лыткина Василия Ильича (Илля Вась), коми поэта, ученого-финно-угроведа, доктора филологических наук.

Уважаемые читатели! Приглашаем вас посетить книжную выставку к 130-летию со дня рождения Лыткина Василия Ильича (Илля Вась), коми поэта, ученого-финно-угроведа, доктора филологических наук.

Лыткин (Илля Вась) Василий Ильич, коми советский поэт, лингвист, финно-угровед, доктор филологических наук (1947). Один из основоположников коми советской литературы. Родился в крестьянской семье. Окончил МГУ (1925), экстерном сдал экзамен по финно-угорской филологии в Будапештском университете (1927). Первые стихи опубликовал в 1918. Автор поэм, сказок в стихах, стихов для детей. В 1927 году закончил своё самое большое произведение – поэму «Мунöны» («Идут»), посвящённую героям Гражданской войны в Коми крае, которая вошла в сокровищницу коми литературы. Перевёл на коми язык стихи А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, Ш. Петёфи, В. В. Маяковского, Д. Бедного, К. И. Чуковского. Его научные исследования посвящены памятникам древнепермской письменности, древнейшей истории коми языка и живым говорам современных пермских языков.

Именем Василия Лыткина названы улица и общеобразовательная школа № 3 в Сыктывкаре. На здании Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкарского государственного университета и школы установлены мемориальные доски. Регулярно проводятся международные конференции, издаются сборники научых трудов, формируются выставки памяти В. И. Лыткина. В фондах ГТРК «Коми гор» хранится киноочерк «Миян Илля Вась» на коми языке (1978 год; Автор сценария Торопов Г. И., режиссёр Попов И. Е.)

С выставкой можно познакомиться также на сайте библиотеки, пройдя по ссылке: http://nb.komisc.ru/page.php?comment=706

Как определить, есть ли у спортсмена скрытые резервы для новых побед? Ученые Института физиологии Коми научного центра усовершенствовали методику, которая позволяет это сделать.

Как определить, есть ли у спортсмена скрытые резервы для новых побед? Ученые Института физиологии Коми научного центра усовершенствовали методику, которая позволяет это сделать.

В новом интервью БНК старший научный сотрудник Игорь Гарнов рассказал о комплексном тесте на устойчивость к гипоксии (нехватке кислорода) и гиперкапнии (избытку углекислого газа). Во время теста испытуемый три минуты дышит воздухом из мешка, параллельно погружая руку в ледяную воду, а ученые фиксируют ключевые показатели организма.

По словам ученых, устойчивость к гипоксии во многом заложена генетически, но ее можно развить тренировками. Этот показатель критически важен в спорте высших достижений, где на пределе возможностей организм сталкивается с кислородным голоданием.

Ранее исследователи оценивали только гипоксическую устойчивость. Теперь, добавив в расчеты показатель устойчивости к избытку углекислого газа, они получили более точный интегральный индекс. Этот маркер позволяет:

Исследования наших физиологов открывают новые возможности не только для спорта высших достижений, но и для специальных применений.

Подробнее о методике и ее перспективах — в материале БНК по ссылке: https://www.bnkomi.ru/data/news/193429/

Что скрывает в себе вечная мерзлота? На этот вопрос в новом интервью БНК ответила научный сотрудник Института биологии Коми научного центра Евгения Яковлева.

Что скрывает в себе вечная мерзлота? На этот вопрос в новом интервью БНК ответила научный сотрудник Института биологии Коми научного центра Евгения Яковлева.

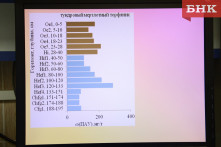

На протяжении семи лет наши ученые исследовали содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) — токсичных и канцерогенных соединений — в арктических почвах. Эти вещества появляются не только из-за деятельности человека, но и естественным путём.

В процессе изучения специалисты выяснили:

- На побережье Баренцева моря уровень ПАУ пока низкий, близкий к фоновым значениям.

- В торфяниках Воркутинского района концентрации выше — отчасти из-за  природных процессов, отчасти из-за влияния человека.

природных процессов, отчасти из-за влияния человека.

- Главное: углеводороды накапливаются на границе с многолетней мерзлотой, которая сейчас служит естественным барьером.

Но есть и тревожный вывод: из-за потепления климата мерзлота постепенно оттаивает. Это может привести к тому, что накопленные ПАУ попадут в грунтовые воды, а затем — в пищевые цепи, угрожая хрупким арктическим экосистемам.

Полную версию интервью с подробностями исследования читайте на БНК: https://www.bnkomi.ru/data/news/193415/

Вчера, 17 декабря, в Коми научном центре дала старт масштабная IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Социально-экономические, демографические и исторические исследования на Севере России – Подоплеловские чтения».

Вчера, 17 декабря, в Коми научном центре дала старт масштабная IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Социально-экономические, демографические и исторические исследования на Севере России – Подоплеловские чтения».

Конференция, которая продлится до 19 декабря, собрала ведущих ученых, экспертов и молодых исследователей для комплексного анализа ключевых вызовов и перспектив северных регионов.

География участников впечатляет. Помимо ученых из институтов Коми научного центра, в работе конференции принимают очное и заочное участие коллеги из научных центров Архангельска, Апатит, Петрозаводска, Екатеринбурга, Москвы, Ханты-Мансийска, Владивостока, Донецкой Народной Республики и других регионов России. Международное участие представлено исследователями из Беларуси и Узбекистана.

Круг обсуждаемых тем чрезвычайно широк и актуален:

В первый день с приветствиями выступили директор Коми научного центра Светлана Владимировна Дёгтева, заместитель председателя Государственного Совета Республики Коми Сергей Анатольевич Усачёв, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Института высшего образования КРАГСиУ Ткачёв Сергей Алексеевич и главный научный сотрудник Института социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Фаузер Виктор Вильгельмович.

На пленарном заседании ученые говорили о роли регионального законотворчества в демографии, надежности энергосистем, инновациях в агрокомплексе, адаптации человека к северным условиям и даже о том, может ли искусственный интеллект заменить ученого.

Сегодня, 18 декабря, работа кипит в секционных заседаниях, где детально рассматриваются заявленные темы. Завтра, 19 декабря, конференция продолжит работу секциями по исторической демографии и молодежной науке.

Подоплеловские чтения уже в четвертый раз подтверждают статус одной из ключевых площадок для междисциплинарного диалога о судьбе Российского Севера, где вырабатываются научно обоснованные подходы к его устойчивому развитию.

Торжественная церемония вручения состоялась 16 декабря. Среди лауреатов — как признанные исследователи, так и талантливая молодежь.

Торжественная церемония вручения состоялась 16 декабря. Среди лауреатов — как признанные исследователи, так и талантливая молодежь.

В Институте биологии Коми научного центра подведены итоги выполнения гранта Российского научного фонда (№ 24-27-00231) по проекту «Карбонатные почвенно-мерзлотные геосистемы (ПМГ) Полярного Урала: полигенез, эволюция, классификация». Работа, проведенная коллективом исследователей, позволила впервые дать комплексную характеристику уникальных почв, формирующихся на карбонатных породах в условиях вечной мерзлоты.

В Институте биологии Коми научного центра подведены итоги выполнения гранта Российского научного фонда (№ 24-27-00231) по проекту «Карбонатные почвенно-мерзлотные геосистемы (ПМГ) Полярного Урала: полигенез, эволюция, классификация». Работа, проведенная коллективом исследователей, позволила впервые дать комплексную характеристику уникальных почв, формирующихся на карбонатных породах в условиях вечной мерзлоты.

В ходе многолетних полевых и лабораторных исследований ученые детально изучили строение и свойства различных типов почв, включая труднодоступные почвы карстовых воронок. Были установлены ведущие природные процессы, формирующие почвенный покров территории: от гумусообразования и криогенеза (мерзлотных явлений) до последствий древних пожаров и торфонакопления.

Ключевые результаты проекта:

Реализация гранта позволила получить принципиально новые данные, которые легли в основу современной классификации почв региона и опубликованы в серии статей в ведущем международном журнале "Eurasian Soil Science".

Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда № 24-27-00231.

Список основных публикаций:

Ссылка на научно-популярный фильм: "Белые пятна" на почвенной карте Полярного Урала"