Опубликованы важнейшие результаты научной и научно-организационной деятельности ФИЦ Коми НЦ УрО РАН за 2024год.

Опубликованы важнейшие результаты научной и научно-организационной деятельности ФИЦ Коми НЦ УрО РАН за 2024год.

Иллюстрированный научно-популярный журнал "Альманах" отражает основные итоги научной и научно-организационной деятельности Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук» за 2024 г., в том числе важнейшие результаты выполнения научно-исследовательских работ, основных ключевых событий и социально значимых проектов обособленных структурных подразделений и научных подразделений Коми

научного центра УрО РАН.

Электронная версия Альманаха 2024 (жми на картинку).

Научная библиотека Коми научного центра приглашает вас на серию вебинаров от издательства De Gruyter Brill, проводимых в поддержку тестового доступа к полнотекстовой коллекции журналов Brill Complete Journals Collection 2025 в апреле – мае 2025 года.

На вебинарах будет дан обзор и проведена демонстрация возможностей платформы, показаны основные способы работы с ресурсами, включая поиск, работу с его результатами и полными текстами. Также будут рассмотрены OpenAccess и Free Access источники на платформе Brill.

Дата и время проведения онлайн-мероприятий:

Язык мероприятия: русский.

Ведущий: представитель провайдера.

Информация о вебинаре и ссылка для регистрации опубликованы в разделе Вебинары на сайте «Национальная подписка» по адресу:

https://podpiska.rcsi.science/webinars/?date_1=&date_2=&tid1=All&tid=De+Gruyter+Brill

Подведены итоги научной и научно-организационной деятельности ФИЦ Коми НЦ УрО РАН за 2024 год.

25.04.2025 г. в актовом зале Института биологии состоялась конференция работников трудового коллектива ФИЦ Коми НЦ УрО РАН на которой

директор ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, член-корреспондент РАН, д.б.н. Светлана Владимировна Дёгтева представила доклад об основных результатах научной и научно-организационной деятельности Центра за 2024 год.

На конференции присутствовали делегаты научных обособленных и структурных подразделений ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, а также была организована видеотрансляция Общего собрания.

В своей работе в 2024 г. ФИЦ Коми НЦ УрО РАН руководствовался Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2021–2030 гг., утвержденной Правительством Российской Федерации Распоряжением от 31 декабря 2020 г. № 3684‑р, решениями Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, потребностями развития Российской Федерации, Республики Коми. Исследования проводились в соответствии с основными направлениями фундаментальных исследований РАН и основными научными направлениями ФИЦ Коми НЦ УрО РАН под научно-методическим руководством Уральского отделения РАН, на основании утвержденного Государственного задания Минобрнауки России и планом научных работ на 2024 год.

ФИЦ проводил фундаментальные, поисковые и прикладные исследования и разработки по следующим основным научным направлениям:

В области химических наук:

–фундаментальные проблемы реакционной способности химических соединений, механизмы химических реакций, методология органического и неорганического синтеза;

–научные основы экологически безопасного и ресурсосберегающего использования растительного сырья и его компонентов для получения химических продуктов и материалов;

–физико-химические основы технологии получения керамических, композиционных и наноматериалов с использованием синтетического и природного (минерального и растительного) сырья; создание новых веществ и материалов на основе полимеров растительного происхождения;

–фундаментальные проблемы получения физиологически активных соединений на основе синтетических, полусинтетических и природных веществ; асимметрический синтез.

В области биологических наук:

–экология организмов и сообществ;

–биологическое разнообразие и биоресурсы;

–почвы как компонент биосферы;

–экспериментальная биология растений;

–молекулярная биология, молекулярная генетика и геномные исследования;

–биотехнология и синтетическая биология.

В области физиологических наук:

– эволюционная, экологическая физиология, системы жизнеобеспечения и защиты человека. Технологии адаптации. Механизмы адаптации человека и животных к условиям Севера. Механизмы острой и долговременной адаптации организма и его систем к предельным физическим нагрузкам, действию низких температур, гипоксии и комплексу экстремальных факторов внешней среды. Хронобиология человека на Севере;

– исследования в области висцеральной физиологии: эволюционной и сравнительной физиологии сердечно-сосудистой системы;

–молекулярные механизмы клеточной дифференцировки, иммунитета и онкогенеза;

–физиология и биохимия микроорганизмов;

–молекулярная и клеточная биология, теоретические основы клеточных технологий, биоинженерия, протеомика;

–криофизиология крови;

–структура и функции биомолекул и надмолекулярных комплексов. Структура и физиологическая активность углеводсодержащих биополимеров.

В области наук о Земле:

–изучение геологического строения и истории развития земной коры европейского северо-востока России и севера Урала, разработка ключевых проблем региональной тектоники и стратиграфии, петрологии, литологии, топоминералогии, геохимии, создание комплексных моделей строения и развития литосферы;

–выяснение условий формирования и закономерностей размещения полезных ископаемых, разработка новых методов прогнозирования, поисков и оценки месторождений, исследование технологических свойств руд, геолого-экономический анализ минерально-сырьевых ресурсов, разработка основ рационального природопользования при добыче и переработке минерального сырья;

–разработка проблем теоретической и прикладной минералогии, познание процессов и механизмов минералообразования, закономерностей эволюции минерального мира, взаимодействия минеральных и биологических систем; создание научных основ и методов получения искусственных минералов, кристаллов и материалов на минеральной основе;

–разработка стратегий развития топливно-энергетического, минерально-сырьевого комплекса, охраны окружающей природной среды, мониторинг состояния эколого-геологических систем Севера и Арктики, изучение истории естествознания и техники, проблем сохранения геологического наследия.

В области гуманитарных и общественных наук:

– демография, экономика народонаселения, социальная политика в северных регионах России;

– стратегия развития и размещения производительных сил, природно-ресурсная экономика, мониторинг развития хозяйства северных регионов;

– системные исследования энергетики районов Севера, теория и методы обеспечения надежности и эффективности региональных энергетических систем в условиях Севера;

– научные основы прогнозирования развития транспортных систем северного и арктического пространства;

– разработка проблем политической и социально-экономической истории, исторической демографии, традиционной и современной культуры народов коми и других народов Европейского Севера;

– исследование языка, литературы и фольклора коми и других народов, вопросов взаимодействия культур на территории Евразии;

– изучение современных этнических процессов и культурно-бытовых особенностей этнических групп;

– изучение археологических культур эпохи камня, металла и средневековья Севера Евразии;

– сохранение и изучение историко-культурного наследия;

– исторический анализ становления и развития науки и техники на европейском Севере России;

– обобщение историко-научного материала с целью воссоздания целостной картины становления и развития отдельных наук и отраслей научного знания;

– изучение документального наследия академической науки на Европейском Севере России; научно-исследовательская работа в области архивного дела.

В области сельскохозяйственных наук:

– развитие адаптивной селекции и агробиотехнологий в целях формирования конкурентоспособного рынка сельскохозяйственной продукции, импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности на северных территориях России;

– теория и принципы разработки и формирования технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур в целях конструирования высокопродуктивных агрофитоценозов и агроэкосистем;

– фундаментальные основы создания систем земледелия и агротехнологий нового поколения с целью сохранения и воспроизводства почвенного плодородия;

– фундаментальные основы геномной селекции пищевых и кормовых растений, адаптированных к условиям Крайнего Севера, в целях создания новых высокопродуктивных сортов;

– совершенствование породных и продуктивных качеств в молочном и мясном скотоводстве, овцеводстве и коневодстве с целью выведения новых пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, приспособленных к суровым природно-климатическим условиям Севера, на основе местных пород и использования мирового генофонда.

В области физико-математических наук:

–фундаментальные исследования в области алгебры, геометрии и топологии, математической физики, теории вероятностей и математической статистики, математической теории управления;

–фундаментальные исследования в области математики и физики для получения новых знаний о поведении нелинейных динамических систем, свойствах наноструктурированных материалов и закономерностей взаимодействия излучения с веществом;

–теоретическое и численное решение обратных задач рассеяния рентгеновского и синхротронного излучения на наноструктурах;

–экспериментальные исследования электронного строения наноструктурированных систем и определение оптических коэффициентов в области резонансной дисперсии с применением синхротронного излучения в рентгеновской области спектра.

В 2024 г. в рамках выполнения государственного задания исследования проводили по 43 академическим плановым научным темам, 23 грантам РНФ, проектам НОЦ «Российская Арктика», международным проектам, хоздоговорным работам. В 2024 г. к числу важнейших достижений ФИЦ относятся публикации в высокорейтинговых журналах, монографии, защищенные диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (5), доктора наук (1), полевые открытия, имеющие существенное значение для развития фундаментальной науки, результаты интеллектуальной деятельности (18 охранных документов), учебники и учебные пособия.

2024 год прошел под знаком 300‑летия со дня учреждения Российской академии наук и 80‑летия Коми научного центра Уральского отделения РАН. К этим юбилейным датам были приурочены свыше 300 публикаций в средствах массовой информации и телевизионные передачи об исследованиях ученых Центра. На новостной ленте официального сайта учреждения и в социальных сетях опубликованы более 500 статей с полезным и интересным контентом о достижениях в научной деятельности. На сайте ФИЦ Коми НЦ УрО РАН создан портал об истории учреждения. Подготовлена выставка, отражающая основные этапы становления и развития научных исследований на территории региона, которая экспонировалась в Музее истории просвещения Коми края Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина. Создан документальный фильм о Центре. Большой интерес у жителей Сыктывкара вызвали дни открытых дверей, проведенные и приуроченные ко Дню российской науки в начале февраля 2024 г. во всех институтах Центра. При спонсорской поддержке Правительства Республики Коми, ООО «Сыктывкарский ЛПК», ОАО «Сбербанк России», ООО «Лукойл-Пермь» опубликованы биобиблиографический справочник «Доктора наук Коми научного центра Уральского отделения РАН», информация о важнейших результатах интеллектуальной деятельности, полученных за последние 5 лет, обновленный научно-популярный буклет о Центре, приобретены оргтехника, позволяющая проводить видеоконференции, оборудование, необходимое для тиражирования научных публикаций.

Многие сотрудники Центра за добросовестный труд и высокую результативность научных исследований были удостоены наград Российской Федерации и Республики Коми, Российской академии наук и Уральского отделения РАН, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, министерств и ведомств Республики Коми, Коми научного центра Уральского отделения РАН. Ученым институтов химии, физиологии, социально-экономических и энергетических проблем Севера были присуждены премии Правительства Республики Коми в области науки и инноваций.

За 80 лет, прошедших с момента организации 3 июня 1944 г. Базы академии наук СССР в Коми АССР, в нашем регионе сформировано научное учреждение, которое сегодня является самым крупным на европейском северо-востоке России и успешно решает научные задачи, направленные на получение новых знаний в различных областях наук и содействие социально-экономическому развитию Республики Коми.

В 2024 г. коллектив Коми научного центра в полном объеме выполнил государственное задание, в том числе контрольные цифры приема в аспирантуру. Научные работники получили новые фундаментальные и прикладные результаты, уровень которых сопоставим с результатами, полученными в других ведущих научных учреждениях страны, а в ряде случаев – соответствует мировому уровню. Отчеты о результатах исследований прошли экспертизу в РАН и согласованы без замечаний. Сохраняется высокий уровень публикационной активности, в том числе статей в высоко рейтинговых научных журналах и монографий. Весомый вклад в создание условий для успешного проведения научных исследований внесли сотрудники вспомогательных подразделений Центра и его обособленных подразделений.

В 2024 г. завершился шестилетний цикл реализации национального проекта «Наука и университеты». Его реализация способствовала укреплению кадрового потенциала и материальной базы Коми научного центра, закреплению в организации талантливой молодежи.

Принятая в минувшем году обновленная «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации», дополненная указами Президента России, уточняющими приоритетные направления научно-технологического развития и перечни важнейших критических и сквозных наукоемких технологий, уточненная Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации стали фундаментом для новых национальных проектов, реализация которых началась в 2025 г. Исследования ученых Коми научного центра могут стать составной частью научного сопровождения Национальных проектов «Развитие Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути», «Продолжительная и активная жизнь», «Экологическое благополучие населения», «Новые материалы и химия», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и др.

В 2025 г. большинство научных подразделений учреждения начинает работу по новым темам. Для успешной реализации намеченных планов у коллективов есть хорошие научные заделы, необходимые приборы и оборудование, высококвалифицированные кадры. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и ожидать новых интересных результатов фундаментальных исследований, в том числе имеющих перспективы практического применения.

Основные итоги научной и научно-организованной деятельности ФИЦ Коми НЦ УрО РАН можно ознакомиться в издании:

https://drive.google.com/file/d/1f6hddBt6aukI8novJTqy-3axWpDaKcHN/view?usp=sharing

Вчера в Сыктывкаре прошел IX Межрегиональный форум с международным участием — «Инновационный потенциал – будущее регионов России».

Вчера в Сыктывкаре прошел IX Межрегиональный форум с международным участием — «Инновационный потенциал – будущее регионов России».

Организаторами выступили Центр поддержки технологий и инноваций Коми научного центра, Центр поддержки технологий и инноваций Национальной библиотеки Республики Коми и Коми республиканская академия государственной службы и управления.

Форум приурочен к Международному дню интеллектуальной собственности (26 апреля) и прошел в рамках сотрудничества с Всемирной организацией интеллектуальной собственности и российскими центрами поддержки инноваций.

Главная тема этого года — «Региональные бренды северных территорий». Участники рассказали, как развивают бренды на местах. Так в Мурманской области продвигают этнобренд – традиционные ремесла и промыслы Кольских саамов. Региональный бренд наших соседей из Ленского района Архангельской области – «Яренск – Родина Матушки Зимы», Заонежская вышивка – уникальный бренд Карелии, а Коми ремесленная палата популяризирует образы мифологических героев Коми края и народные художественные промыслы.

От производства сельхоз продукции до организации культурных мероприятий. По мнению выступающих потенциал Севера можно раскрыть через продуктовые бренды, народные промыслы, мифологические образы, арт-культуру, литературу, а также правовые аспекты (как защитить товарные знаки).

Региональные бренды — это не просто товарные знаки, а мощный инструмент развития территорий. Они способствуют сохранению традиций, помогают узнавать регион по уникальным товарам; поддерживают бизнес — госпрограммы упрощают регистрацию товарных знаков; привлекают инвестиции — увеличивают производство и создают рабочие места; защищают от подделок — НПТ и товарные знаки гарантируют качество; открывают экспорт — северные продукты востребованы за рубежом.

Как бренды продвигают территории?

• Туризм — фестивали, сувениры, гастротуры.

• Имидж — регион становится узнаваемым и привлекательным для бизнеса.

• Спрос — покупатели всё чаще выбирают локальные товары.

Международный день интеллектуальной собственности 2025 года посвящён роли музыки в глобальной культуре. Поэтому в рамках форума прошел арт-проект «Творчество и интеллектуальная собственность». Его цель — показать, как авторские права защищают музыкантов, художников и ремесленников.

Интеллектуальная собственность помогает артистам защищать свои права в цифровую эпоху, адаптироваться к новым технологиям, монетизировать своё творчество на международных площадках.

Форум подтвердил: региональные бренды и креативные индустрии — это ключ к устойчивому развитию. Они сохраняют идентичность, стимулируют экономику и открывают новые возможности — от туризма до экспорта. А защита интеллектуальной собственности делает этот процесс справедливым и выгодным для всех.

Сегодня на конференции работников трудового коллектива ФИЦ Коми НЦ УрО РАН директор Коми научного центра Светлана Владимировна Дегтева вручила награды сотрудникам Центра.

За содействие в организации и проведении научных исследований и мероприятий и в связи с 80-летием ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Благодарность УрО РАН объявляется Кузьминой Елене Сергеевне.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в содействие развитию научных исследований Почетное звание «Ветеран Коми НЦ УрО РАН» присвоено:

Ермаковой Ольге Владимировне

Печерской Любови Бореевне

Сенькиной Светлане Николаевне.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие научных исследований Ценный подарок ФИЦ Коми НЦ УрО РАН вручается Смирновой Светлане Леонидовне.

За большой вклад в развитие и укрепление финансового потенциала Института биологии Почетной грамотой ФИЦ Коми НЦ УрО РАН награждается Назаренко Наталья Андреевна.

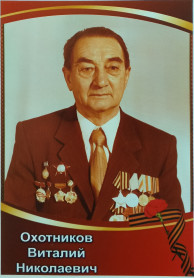

Из списка ветеранов Коми научного центра.

Из списка ветеранов Коми научного центра.

ОХОТНИКОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (Род. 26.02.1921)

Охотников В.Н.- кандидат геолого-минералогических наук (1969).

В ряды Советской Армии был призван в 1941 г. после окончания трех курсов Новочеркасского индустриального института. Воевал на Северо-Кавказском, 4-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах в качестве командира отделения, взвода. Старший инженер-лейтенант.

Награжден орденами Красной Звезды (1944), Славы III степени (1944), Отечественной войны 1 степени (1985), медалями "За отвагу" (1944), "За освобождение Варшавы" (1945). "За взятие Берлина" (1945), "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1945).

В Коми филиале работал с 1970 г. старшим научным сотрудником (1970-1980), заведующим лабораторией Института геологии (1980-1986), старшим научным сотрудником (с 1986г.).

Опубликовано более 70 печатных его работ, в их числе три монографии.

Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми ACCP.

Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР (1981).

Из наградного листа Охотникова В.Н. от 29 апреля 1945 г.:

«В боях с немецкими захватчиками старшина Охотников

проявил умение и мужество. При подготовке прорыва обороны противника с плацдарма на западном берегу р. Одер тов.

Охотников находился на передовом наблюдательном пункте.

16.4.[19]45 года после артиллерийского наступления старшина Охотников, находясь в боевых порядках пехоты, первым ворвался в траншею противника и из личного автомата уничтожил несколько немецких солдат. В динамике боя, продвигаясь

вперед, обнаружил узел сопротивления, вызвал своевременно

артиллерийский огонь и обеспечил продвижение вперед нашей пехоты. Достоин правительственной награды ордена „Славы III степени“» (ЦАМО. Ф.33. Оп.686196. Д.5795).

http://www.podvignaroda.ru/?n=28100639

Из воспоминаний Охотникова В.Н.

«Памятна наша встреча в Праге с поляками глубокими стариками, маленькими детьми и женщинами. Не знаю, откуда у них взялись цветы. Они дарили их нам и радостно улыбались. А мы, увидев изможденные лица поляков, отдали им весь паек, какой у нас еще сохранился. Встреча эта была радостной и вместе с тем очень грустной. Мы видели, во что превратились и люди, и город. Женщины говорили нам, что питались трупами павших лошадей, и многие умерли от голода.

Тем, кто прошел тяжелыми дорогами войны, памятны многие подобные встречи. Встречи с обездоленными матерями и бездомными ребятишками, с разрушенными городами и селами.

Вам, новому поколению, в первую очередь надо беречь мир. Будьте высоко человечными, не роняйте достоинство простых людей и славу сыновей Земли российской».

#ГодГероевРК

#Наука_территорияГероев