Институт язык, литературы и истории Коми научного центра информирует, что издана книга ведущего научного сотрудника сектора этнографии ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН В.Э. Шарапова «Традиционное мировоззрение в обрядах и фольклоре современных коми»: монография. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2025. – 232 с. Ответственные редакторы: д.и.н. И. Л. Жеребцов и д.и.н. А. Е. Загребин. Рецензенты: доцент ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», д.и.н. Т. И. Чудова и к.и.н. К. В. Истомин.

Институт язык, литературы и истории Коми научного центра информирует, что издана книга ведущего научного сотрудника сектора этнографии ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН В.Э. Шарапова «Традиционное мировоззрение в обрядах и фольклоре современных коми»: монография. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2025. – 232 с. Ответственные редакторы: д.и.н. И. Л. Жеребцов и д.и.н. А. Е. Загребин. Рецензенты: доцент ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», д.и.н. Т. И. Чудова и к.и.н. К. В. Истомин.

Работа подготовлена по плановой теме исследований сектора этнографии ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН «Этнокультурные процессы и этнокультурные традиции на Европейском Севере России: динамика социальных и культурных изменений». В монографии автор рассматривает традиционное мировоззрение как систему этнически обусловленных представлений о картине мира (окружающем мире и человеке в пространстве – времени сельского социума), которые манифестируются в языке, повседневных и обрядовых стереотипах поведения современных коми. Представлен опыт авторского обобщения методов и результатов этнографических исследований XX в. по реконструкции традиционного мировоззрения коми, а также приведены современные полевые материалы, зафиксированные у различных этнографических групп коми.

Автор акцентирует внимание на различных аспектах символического осмысления природных, соматических и ландшафтных реалий с целью определения смысловых связей между различными текстами традиционной этнической культуры и, соответственно, выявления некоторых устойчивых механизмов трансляции традиционного мировоззрения у современных сельских коми. Книга продолжает серию монографических трудов, согласующихся с редакционной политикой научного журнала «Ежегодник финно-угорских исследований».

Редакция БНК и Центр по ООПТ Коми совместно с учеными Коми научного центра продолжают рубрику о редких видах, обитающих в республике. В новом материале рассказали о грибе, который еще в Древней Греции использовали при различных болезнях.

Редакция БНК и Центр по ООПТ Коми совместно с учеными Коми научного центра продолжают рубрику о редких видах, обитающих в республике. В новом материале рассказали о грибе, который еще в Древней Греции использовали при различных болезнях.

Лиственничная губка или фомитопсис лекарственный — это гриб из семейства Фомитопсидовые. Его одиночные плодовые тела похожи на копыта или вытянуты вверх, почти цилиндрические. При высоте 4–40 сантиметров их размеры 3–10 на 5–20 сантиметров. Гриб толстый, плотный и твердый, с возрастом становится ломким. Поверхность шероховатая, концентрически-бороздчатая, белая, бело-серая. С возрастом покрывается желтыми и коричнево бурыми пятнами и многочисленными трещинами. Край плодового тела закругленный, одного цвета с поверхностью. Ткань мягковатая, со временем твердеет, слегка желтоватая. На вкус — горькая, с мучным запахом. Поверхность пор от белой до буроватой окраски. Сами они округлые до угловатых.

Считается, что у гриба есть лекарственные свойства. Первое упоминание о них относится к I веку нашей эры. Древнегреческий ученый, фармаколог и натуралист Диоскорид применял Агарикус, как ранее называли лиственничную губку, при туберкулезе, истерии, почечных заболеваниях, для остановки кровотечений, при болях в суставах, как слабительное, как противоядие при укусах змей. Авиценна использовал лекарственные свойства гриба при лечении различных болезней, в том числе воспалений, и как противотоксикологическое средство при отравлениях. В России лиственничная губка широко использовалась в народной медицине северных таежных регионах в качестве кровеостанавливающего и противовоспалительного, слабительного и противотуберкулезного средства. Долгое время гриб был предметом традиционного экспорта из России в Европу, где лиственничная губка пользовалась большой популярностью. Например, в 1879 году было вывезено за границу около 8 тонн сухих плодовых тел этого гриба.

Лиственничная губка распространена в Европе, Азии, Северной Африке (Марокко), Северной Америке. В России гриб отмечен на территории Европейской части, Урала, Сибири и Дальнего Востока, на живых и ослабленных деревьях лиственницы и кедра, реже пихты, но везде редок.

В Коми гриб встречается единичными экземплярами в лиственничных лесах, а также еловых и сосновых лесах с участием лиственницы на Урале и Тимане. Плодовые тела можно увидеть на живых и ослабленных, реже мертвых стволах лиственницы.

Вид охраняется на международном уровне и включен в список Всемирного Союза Охраны Природы как исчезающий. Вид занесен в Красные книги Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Кировской области и других регионов России.

Материал подготовлен при участии научного сотрудника отдела флоры и растительности Севера

Института биологии Коми научного центра Дениса Косолапова.

Директор Коми научного центра Светлана Владимировна Дёгтева и директор Национального музея Республики Коми Светлана Владимировна Бандура подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на популяризацию науки, сохранение культурного наследия, развитие экологического мышления и воспитание патриотизма среди жителей региона.

Директор Коми научного центра Светлана Владимировна Дёгтева и директор Национального музея Республики Коми Светлана Владимировна Бандура подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на популяризацию науки, сохранение культурного наследия, развитие экологического мышления и воспитание патриотизма среди жителей региона.

В рамках соглашения стороны договорились обмениваться материалами, необходимыми для реализации совместных проектов, организовывать научно-просветительские мероприятия, выставки, конференции и семинары, освещать совместную деятельность в СМИ и соцсетях, разрабатывать и публиковать научные и научно-популярные работы.

Обязанности сторон

Коми научный центр УрО РАН:

✔ окажет экспертную и методическую помощь музею;

✔ поможет в разработке научных и образовательных методик;

✔ организует конференции, семинары и другие научные мероприятия;

✔ предоставит музейным специалистам доступ к архивным и коллекционным фондам;

✔ будет участвовать в создании научных и просветительских материалов.

Национальный музей Республики Коми:

✔ проведет на своей площадке выставки и научно-просветительские проекты;

✔ окажет методическую поддержку в исследовательской и краеведческой работе;

✔ обеспечит консультационное сопровождение совместных программ;

✔ примет участие в подготовке публикаций и научных конференций;

✔ предоставит сотрудникам Коми НЦ доступ к музейным фондам.

Партнерство позволит усилить взаимодействие науки и культуры, вовлечь широкую аудиторию в изучение истории и природы Республики Коми, а также способствовать развитию образовательных и патриотических инициатив.

15–16 мая 2025 года в Сыктывкаре состоялась научно-практическая конференция «Духовно-нравственное преображение экономики». Одним из организаторов мероприятия выступил Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра.

Первый день конференции прошел в Сыктывкарском государственном университете, где состоялся круглый стол на тему: «Раскрытие человеческого потенциала и рост производительности труда как драйверы конкурентоспособности российских предприятий». Участники — студенты и эксперты — обсудили ключевые аспекты повышения эффективности бизнеса, включая управление персоналом, внедрение инноваций и цифровые технологии. Модератором дискуссии выступил кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории финансово-экономических проблем Института Максим Михайлович Стыров. Обсуждение получилось оживленным и продуктивным.

Во второй день работа конференции продолжилась в Коми республиканской академии государственной службы и управления. Участники представили 15 научных докладов, каждый из которых вызвал активное обсуждение. С приветственной речью от академического сообщества выступила заведующая лабораторией проблем территориального развития Института, кандидат географических наук Тамара Евгеньевна Дмитриева.

В рамках программы М. М. Стыров выступил с докладом о библейском взгляде на экономические причины войн и способах их предотвращения. Аспирант и старший инженер лаборатории финансово-экономических проблем Радослав Любомирович Захариев представил исследование «Обзор теорий о причинах бедности». Еще один аспирант этой же лаборатории, Наталия Федоровна Голубкова, поделилась результатами работы на тему «Влияние межличностных отношений на конкурентоспособность компании».

В завершение конференции участники продолжили обсуждение в неформальной обстановке и договорились о регулярном проведении подобных мероприятий. В перспективе планируется публикация тезисов, а также более активное вовлечение представителей органов власти и образовательных учреждений.

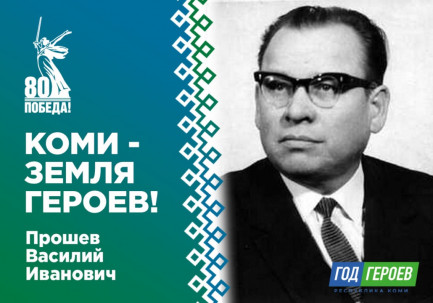

Поколение победителей. Мы продолжаем рубрику «Наука - территория героев» об участниках Великой Отечественной войны.

Поколение победителей. Мы продолжаем рубрику «Наука - территория героев» об участниках Великой Отечественной войны.

Прошев Василий Иванович (06.11.1921 28.07.1977) - кандидат исторических наук.

В Советскую Армию был призван в июле 1941 г. После окончания военного училища участвовал в боях на Волховском фронте в должности командира взвода ПТР в составе стрелкового полка. В марте 1942 г. был тяжело ранен и демобилизован.

Награжден двумя орденами Красной Звезды (1944, 1955) и медалями "За оборону Ленинграда" (1944), "За боевые заслуги" (1948), "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1946).

В Коми филиале АН СССР работал с 1968 по 1977 г. младший научный сотрудник ИЯЛИ. Награжден медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина" (1970).

Из воспоминаний Василия Ивановича: "Так для меня сельского учителя и начальника пионерского лагеря, начался первый день войны. А затем была учеба в Пуховическом военном пехотном училище. И мне кажется, небезынтересно, что в этом училище во всех четырех его батальонах было не менее 500-600 молодых людей из Коми АССР. Все без исключения закончили напряженную программу учебы на командиров стрелковых, пулеметных и минометных взводов, а 35 человек (в том числе и я) были выпущены, как тогда называли, командирами взводов истребителей танков. Уже позднее они стали именоваться взводами ПТР (противотанковых ружей), а в обыденной терминологии просто бронебойщиками. В конце 1941 года все мы были направлены по разным фронтам, армиям, дивизиям, полкам.

Моя фронтовая служба проходила на Волховском фронте. Началась она с получения первого в полку противотанкового ружья (ПТР Симонова) и комплектования подразделения бронебойщиков, обучения личного состава обращению с этим новым в то время мощным стрелковым оружием. Взвод комплектовался по принципу добровольности из числа наиболее крепких, выносливых и уже обстрелянных бойцов. Кроме ПТР личный состав был вооружен винтовками, противотанковыми гранатами и бутылками с зажигательной смесью.

Подразделение ПТР было подчинено непосредственно командованию полка. Полк стоял в обороне. Шли, как говорилось в сводках тех времен, бои местного значения. ПТР-овцы выполняли задания по ликвидации отдельных огневых точек врага, направлялись на укрепление отдельных участков обороны, преимущественно на стыках батальонов.

Оборона. Она не всегда легче наступления. Например, первый раз я был ранен именно в обороне, еще при комплектовании взвода, когда ходил из взвода во взвод, из роты в роту, из батальона в батальон и попал в зону артиллерийско-минометного обстрела. Но ты остался в полку, продолжая выполнение порученного задания. А затем начались наступательные операции по овладению линией железной дороги. В этих боях взвод продолжал выполнять ту же боевую задачу.

В августе 1942 года, после второго ранения, я был демобилизован. Вернулся в свою школу. Днем обучал детей, а вечером и в воскресные дни допризывников в учебном пункте при Сторожевском райвоенкомате. Готовили пулеметчиков и минометчиков. А в 1943 году вновь был мобилизован и направлен на службу в систему НКВД-МВД, где и служил на партийно-политической и руководящей работе. Демобилизовался в 1965 году в звании подполковника с правом ношения военной формы".

Поколение победителей. Мы продолжаем рубрику «Наука - территория героев» об участниках Великой Отечественной войны.

Поколение победителей. Мы продолжаем рубрику «Наука - территория героев» об участниках Великой Отечественной войны.

Семенов Иван Михайлович (23.09.1918-27.07.1992) принимал участие в боях на Юго-Западном, Сталинградском, Южном, Донском, 4-м Украинском, 3-м Белорусском фронтах в должности командира взвода артполка и начальника разведки артдивизиона. Был ранен. Старший лейтенант.

Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985), двумя орденами Красной Звезды (03.1944; 07.1944), медалями "За оборону Сталинграда" (1943), "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1946).

В Коми филиале АН СССР работал с 1949 по 1983 г. в отделе экономики младшим научным сотрудником, руководителем группы. Награжден медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина" (1970), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР.

Из воспоминаний Ивана Михайловича:

«В ходе боев под Сталинградом наша артиллерийская часть понесла большие потери. Необходимо было пополнить личный состав.

Артиллерийской бригаде, куда входил наш полк, для пополнения был выделен запасной полк, располагавшийся за г. Камышиным, в селе. Я вместе с одним сержантом был там представителем от нашего полка. С представителями другого полка мы поехали в запасной полк. Мне нужно было отобрать 150 солдат. Для этого выделили две роты. Когда я пришел в первую роту, то попросил старшину выстроить всех в один ряд и обратился к солдатам:

- Наша часть гвардейская, нас всегда бросают в самое пекло, служить у нас тяжело. Сейчас нас отправляют на фронт. Кто желает пойти служить в наш полк три шага вперед.

И вся рота сделала три шага вперед. Я растерялся. Подозвал старшину и тихо спросил:

- А какова их физическая годность?

Он ответил:

- Все были уже ранены. Есть всякие.

Тогда я стал каждого проверять и отбирать, заставляя сделать гимнастические упражнения. У некоторых еще плохо работали ноги, руки, пальцы... Мне нужны были наиболее здоровые. Некоторые из солдат, которых я не брал, упрашивали:

- Возьми, лейтенант. Я еще поправлюсь и не подведу.

Во второй роте произошло почти все так же.

Транспорта не было. "Новобранцев" пришлось до железной дороги два дня вести пешком. Я разговаривал со многими солдатами, спрашивал, почему абсолютно все рвутся на фронт. Они отвечали: Чего мы будем ждать, когда наши немецких захватчиков гонят? К тому же мы еще не полностью рассчитались с оккупантами.

Вот какими были в годину суровых испытаний советские люди».