Минобрнауки России сообщает о проведении в рамках Десятилетия науки и технологий благотворительным фондом «Система» при поддержке Российской академии наук, Роспатента и ряда ведущих российских технологических компаний ІІ Конкурса для молодых ученых (далее Конкурс).

Минобрнауки России сообщает о проведении в рамках Десятилетия науки и технологий благотворительным фондом «Система» при поддержке Российской академии наук, Роспатента и ряда ведущих российских технологических компаний ІІ Конкурса для молодых ученых (далее Конкурс).

Конкурс проводится по 10 номинациям, гармонизированным с приоритетами научно-технологического развития России в целях поддержки прикладных научных разработок и фундаментальных исследований.

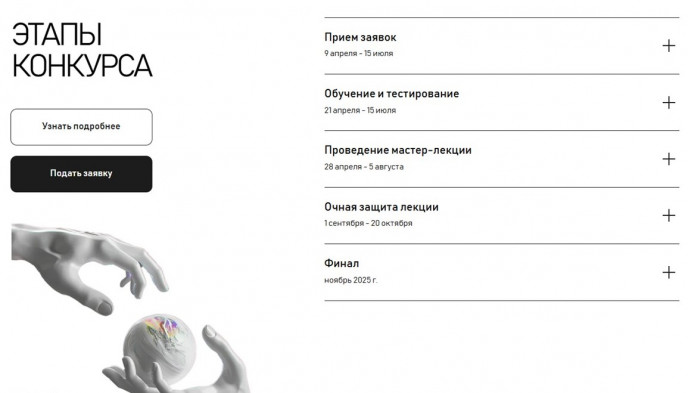

Прием заявок на Конкурс проводится на платформе «Лифт в будущее» (https://lift-bf.ru/contest/ran-2025) и продлится до 20 июля 2025 года. Имена победителей, отобранных по итогам двухэтапной экспертизы, станут известны до 1 ноября 2025 года. Авторы лучших инновационных решений и результатов исследований помимо денежных средств получат информационную и экспертную поддержку.

Конкурс для молодых учёных – направлен на поддержку студентов и молодых ученых, разрабатывающих и внедряющих результаты инновационных научных разработок, новейших исследований в приоритетных отраслях экономики.

Подать заявку на участие необходимо до 20 июля 2025 года.

Авторы лучших инновационных разработок получат финансовую и методическую поддержку внедрения результатов работы.

Тематические номинации Конкурса для молодых ученых

Искусственный интеллект и квантовые технологии: использование искусственного интеллекта и машинного обучения в естественных и технических науках. Квантовые технологии: вычисления, шифрование и алгоритмы.

- Искусственный интеллект и квантовые технологии: использование искусственного интеллекта и машинного обучения в естественных и технических науках. Квантовые технологии: вычисления, шифрование и алгоритмы.

- Искусственный интеллект

- Разработка алгоритмов построения семантических графов знаний с учетом культурно-демографических особенностей российских пользователей.

- Разработка методов генеративного искусственного интеллекта для воплощённых агентов с целью обеспечения их автономии и адаптивности в динамических средах.

- Разработка методов на основе генеративного искусственного интеллекта для создания адаптивных UI/UX-систем с динамической персонализацией и контекстно-зависимым взаимодействием.

- Разработка новых методов и стратегий кеширования, которые учитывают различные типы устройств (например, CPU, GPU, FPGA) для оптимизации производительности и использования ресурсов в рамках инференса LLM.

- Разработка новых методов адаптации мультимодальных моделей к русскому языку, с учетом культурного и языкового контекста.

- Квантовые технологии

- Новые принципы гибридных вычислений с низким энергопотреблением.

- Квантово-вдохновленные аппаратные системы и программные методы эффективного вычисления тензорных операций, задач планирования, маршрутизации и балансировки трафика в телекоммуникационных сетях.

Водород – основа зеленой энергетики

-

- Разработка новых технологий получения водорода

- Электролиз воды с использованием возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая и ядерная энергия).

- Пиролиз метана и других углеводородов с минимальными выбросами CO₂.

- Биотехнологические методы получения водорода (микробный электролиз, фотосинтез водорода).

- Термохимические циклы расщепления воды.

- Технологии хранения водорода

- Разработка материалов для сорбционного хранения водорода (металлорганические каркасные структуры, углеродные наноматериалы).

- Криогенное хранение водорода в жидком состоянии.

- Хранение в форме гидридов металлов.

- Хранение в форме органических носителей (LOHC).

- Технологии транспортировки водорода

- Транспортировка с использованием современных материалов, устойчивых к водородному охрупчиванию.

- Транспортировка в сжиженном виде или в форме аммиака.

- Разработка инфраструктуры для перевозки водорода в контейнерах под высоким давлением.

- Использование существующей газовой инфраструктуры для транспортировки смесей водорода с природным газом.

- Технологии преобразования водорода

- Разработка высокоэффективных топливных элементов для транспорта и стационарных применений.

- Создание гибридных систем, сочетающих водородные топливные элементы и аккумуляторы.

- Использование водорода в промышленных процессах.

- Преобразование водорода в синтетическое топливо.

- Электролизеры

- Разработка высокоэффективных щелочных электролизеров.

- Создание протонообменных мембранных (PEM) электролизеров с использованием редкоземельных материалов.

- Исследование твердооксидных электролизеров (SOEC) для высокотемпературного электролиза.

- Уменьшение стоимости электролизеров за счет использования новых катализаторов и материалов.

- Топливные элементы

- Разработка топливных элементов с повышенным КПД и долговечностью.

- Создание низкотемпературных топливных элементов для портативных устройств.

- Исследование высокотемпературных топливных элементов для промышленных применений.

- Уменьшение стоимости топливных элементов за счет использования альтернативных катализаторов.

- Интеграция водородных технологий в энергосистемы

- Разработка систем управления энергией для интеграции водородных технологий в «умные» сети.

- Создание гибридных систем, сочетающих водородные технологии с возобновляемыми источниками энергии.

- Исследование роли водорода в сезонном хранении энергии.

- Оценка жизненного цикла водородных технологий для минимизации экологического воздействия.

- Экономическое моделирование и оптимизация цепочек поставок водорода.

Цифровая энергетика и интеллектуальные системы

- Умные сети (Smart Grid)

- Разработка алгоритмов для балансировки нагрузки и оптимизации распределения энергии в реальном времени.

- Создание систем автоматического восстановления энергоснабжения после аварий.

- Интеграция возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в умные сети с учетом их нестабильности.

- Микросети и виртуальные электростанции

- Разработка технологий управления микросетями с использованием локальных источников энергии.

- Создание виртуальных электростанций, объединяющих распределенные энергоресурсы (солнечные панели, ветрогенераторы, накопители).

- Оптимизация взаимодействия микросетей с централизованной энергосистемой.

- Накопители энергии и управление ими

- Разработка интеллектуальных систем управления накопителями энергии для сглаживания пиков нагрузки.

- Использование накопителей для интеграции ВИЭ и повышения стабильности сети.

- Создание алгоритмов прогнозирования спроса и генерации для оптимизации работы накопителей.

- Интеллектуальное управление потреблением

- Разработка систем Demand Response (управление спросом) для снижения нагрузки в пиковые периоды.

- Создание умных домашних энергосистем, автоматически оптимизирующих потребление энергии.

- Внедрение IoT-устройств для мониторинга и управления энергопотреблением в реальном времени.

- Искусственный интеллект в энергетике

- Использование ИИ для прогнозирования генерации энергии от ВИЭ (солнце, ветер) на основе метеоданных.

- Разработка алгоритмов машинного обучения для оптимизации работы энергосистем.

- Применение ИИ для диагностики и предотвращения аварий в энергосетях.

- Создание интеллектуальных систем управления энергопотреблением на основе анализа больших данных.

- Блокчейн и децентрализованные энергетические системы

- Разработка платформ для P2P-торговли энергией между потребителями и производителями.

- Использование блокчейна для учета и управления транзакциями в энергосистемах.

- Создание децентрализованных систем управления энергией на основе смарт-контрактов.

- Энергоэффективные технологии

- Разработка интеллектуальных систем освещения, отопления и кондиционирования.

- Создание энергоэффективных строительных материалов и технологий.

- Внедрение систем рекуперации энергии в промышленности и транспорте.

- Интеграция электромобилей в энергосистемы

- Разработка систем Vehicle-to-Grid (V2G) для использования аккумуляторов электромобилей как накопителей энергии.

- Создание интеллектуальных зарядных станций с учетом нагрузки на сеть.

- Оптимизация взаимодействия электромобилей с умными сетями.

- Цифровые двойники энергосистем

- Разработка цифровых моделей энергосистем для тестирования и оптимизации их работы.

- Использование цифровых двойников для прогнозирования и предотвращения аварий.

- Создание виртуальных платформ для обучения и тренировки операторов энергосистем.

- Кибербезопасность в интеллектуальных энергосистемах

- Разработка систем защиты умных сетей от кибератак.

- Создание алгоритмов для обнаружения и предотвращения несанкционированного доступа.

- Внедрение технологий шифрования данных в системах управления энергией.

- Новые бизнес-модели в энергетике

- Разработка подписочных моделей для доступа к энергии (Energy-as-a-Service).

- Создание платформ для краудфандинга энергетических проектов.

- Внедрение систем динамического ценообразования на основе спроса и предложения.

Геномные технологии и медицина будущего

- Генетическое редактирование и терапия

- Разработка новых методов редактирования генома.

- Создание генетических терапий для лечения наследственных заболеваний.

- Исследование методов доставки генетических конструкций в клетки.

- Персонализированная медицина

- Разработка алгоритмов для анализа геномных данных и подбора индивидуального лечения.

- Создание тест-систем для предсказания реакции пациента на лекарства (фармакогеномика).

- Использование биомаркеров для ранней диагностики и прогнозирования заболеваний.

- Регенеративная медицина и тканевая инженерия

- Разработка биоматериалов для 3D-печати органов и тканей.

- Исследование стволовых клеток для восстановления поврежденных тканей (например, сердца, печени, нервной системы).

- Создание искусственных органов с использованием клеточных технологий.

- Иммунотерапия и онкология

- Разработка CAR-T-клеточной терапии для лечения рака.

- Создание вакцин на основе мРНК для профилактики и лечения онкологических заболеваний.

- Исследование методов активации иммунной системы для борьбы с опухолями.

- Микробиом и его роль в здоровье

- Изучение влияния микробиома кишечника на развитие заболеваний.

- Разработка пробиотиков и синбиотиков для коррекции микробиома.

- Создание методов диагностики на основе анализа микробиома.

- Нейротехнологии и нейропротезирование

- Разработка интерфейсов «мозг-компьютер» для восстановления двигательных функций.

- Создание нейропротезов для лечения заболеваний нервной системы.

- Исследование методов стимуляции мозга для улучшения когнитивных функций.

- Биосенсоры и диагностические технологии

- Разработка носимых устройств для мониторинга состояния здоровья в реальном времени.

- Создание экспресс-тестов для ранней диагностики инфекционных и хронических заболеваний.

- Использование нанотехнологий для повышения точности диагностики.

- Искусственный интеллект в медицине

- Разработка алгоритмов для анализа медицинских изображений.

- Создание систем поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ.

- Использование машинного обучения для прогнозирования течения заболеваний и подбора терапии.

- Биоинформатика и анализ больших данных

- Разработка платформ для интеграции и анализа геномных, транскриптомных и протеомных данных.

- Создание баз данных для хранения и обработки медицинской информации.

- Исследование методов выявления новых биомаркеров и мишеней для лекарств.

- Инновационные методы доставки лекарств

- Разработка нано-носителей для целевой доставки лекарств к пораженным тканям.

- Создание систем контролируемого высвобождения препаратов.

- Исследование методов преодоления гематоэнцефалического барьера для лечения заболеваний мозга.Биоинновации: технологии для жизни

- Синтетическая биология и создание искусственных организмов

- Разработка синтетических генетических цепей для производства биоматериалов, лекарств или топлива.

- Создание искусственных микроорганизмов для утилизации пластиковых отходов.

- Конструирование биосенсоров на основе синтетических организмов для мониторинга окружающей среды.

- Новые материалы для космецевтики

- Разработка биосовместимых материалов для доставки активных ингредиентов в кожу.

- Создание пептидов и ферментов для anti-age косметики.

- Использование экстрактов микроорганизмов для создания натуральных косметических средств.

- Технологии синтеза химических соединений для косметической промышленности.

- Новые материалы и реагенты для косметологии, фармацевтики и медицины.

- Новые биологически активные добавки и экстракты из растительного сырья, процессы и технологии их получения.

- Защита древесных ресурсов

- Разработка биотехнологий для защиты древесины от грибков, плесени, насекомых и ускорения роста деревьев.

- Создание экологически безопасных покрытий для древесины на основе биополимеров.

- Использование ферментов для предотвращения роста растений на деревянных поверхностях.

- Изучение повышения эффективности селекции и генетической модификации деревьев.

- Исследование молекулярной селекции лесных древесных растений.

- Биотопливо из органических источников

- Производство биотоплива второго и третьего поколения из микроводорослей.

- Разработка технологий переработки органических отходов (например, сельскохозяйственных, пищевых) в биогаз или биоэтанол.

- Использование генетически модифицированных микроорганизмов для повышения эффективности производства биотоплива.

- Микроорганизмы для очистки окружающей среды

- Разработка биотехнологий для биоремедиации почв и водоемов, загрязненных нефтепродуктами или тяжелыми металлами.

- Создание микробных консорциумов для разложения пластиковых отходов.

- Использование микроорганизмов для очистки воздуха от вредных выбросов.

- Биополимеры и биоразлагаемые материалы

- Производство биопластиков из возобновляемых источников (например, полигидроксиалканоаты, PLA).

- Разработка биоразлагаемых упаковочных материалов на основе целлюлозы или хитина.

- Создание композитов с использованием микроорганизмов для улучшения свойств материалов.

- Микробные технологии для сельского хозяйства

- Разработка биоудобрений на основе азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов.

- Создание биопрепаратов для защиты растений от вредителей и болезней.

- Использование микроорганизмов для повышения урожайности и устойчивости растений к стрессам.

- Биотехнологии для медицины

- Производство биопрепаратов с использованием микроорганизмов.

- Разработка биосовместимых материалов для имплантатов и протезов.

- Использование микроорганизмов для синтеза биоактивных соединений.

- Биоэнергетика и устойчивое развитие

- Разработка технологий для производства водорода с использованием фотосинтезирующих микроорганизмов.

- Создание биологических топливных элементов на основе микроорганизмов.

- Использование биотехнологий для утилизации CO₂ и снижения выбросов парниковых газов.

- Интеллектуальные системы в разработке биотехнологий

- Разработка систем сбора и анализа информации по качеству полупродукта фармацевтического производства для препаратов на основе АФС синтетической природы.

- Разработка методов и методик контроля параметров технологического процесса on-line с помощью методов неразрушающего анализа и контроля.

Исследование космоса и беспилотные системы: взгляд в будущее

-

- Искусственный интеллект (ИИ) в космических исследованиях и БПЛА

- Разработка алгоритмов ИИ для автономного управления космическими аппаратами и БПЛА.

- Использование алгоритмов ИИ для анализа данных с космических телескопов и спутников.

- Создание систем компьютерного зрения для навигации БПЛА в сложных условиях.

- Обработка данных с космических и стратосферных аппаратов

- Разработка методов обработки больших объемов данных с использованием облачных технологий.

- Создание алгоритмов для автоматической классификации и интерпретации данных.

- Использование ИИ для прогнозирования космической погоды и ее влияния на аппараты.

- Высокоскоростная связь на базе космических группировок

- Разработка новых материалов для антенн и передатчиков, устойчивых к космическим условиям.

- Создание технологий квантовой связи для обеспечения защищенной передачи данных.

- Исследование методов повышения пропускной способности спутниковых сетей.

- Исследование факторов космического пространства

- Изучение воздействия радиации, микрометеоритов и космического мусора на материалы и электронику.

- Разработка защитных покрытий и экранов для космических аппаратов.

- Создание систем мониторинга состояния аппаратов в реальном времени.

- Полезная нагрузка малых космических аппаратов

- Разработка компактных модулей для спутниковой связи.

- Создание миниатюрных научных приборов для исследования космоса.

- Использование малых спутников для мониторинга Земли.

- Бортовые вычислители для нейросетей

- Разработка энергоэффективных процессоров для обработки данных на борту космических аппаратов и БПЛА.

- Создание специализированных чипов для ускорения работы нейронных сетей в реальном времени.

- Исследование методов оптимизации нейросетей для работы в условиях ограниченных ресурсов.

- БПЛА-мониторинг

- Разработка БПЛА для экологического мониторинга.

- Создание систем для точного земледелия с использованием БПЛА.

- Использование БПЛА для мониторинга строительных объектов и инфраструктуры.

- Автономные системы навигации и управления

- Разработка алгоритмов для автономной навигации БПЛА в условиях отсутствия GPS.

- Создание систем управления для группового взаимодействия БПЛА.

- Исследование методов повышения точности посадки космических аппаратов на другие планеты.

- Энергетические системы для космических аппаратов и БПЛА

- Разработка компактных и легких источников энергии.

- Создание систем рекуперации энергии для БПЛА.

- Исследование методов хранения энергии в условиях космоса.

- Космическая робототехника

- Разработка роботов для обслуживания и ремонта космических аппаратов на орбите.

- Создание автономных роверов для исследования поверхности планет и астероидов.

- Использование роботизированных систем для сборки крупных конструкций в космосе (например, космических станций).

- Системы диагностики и управления отказоустойчивостью

- Интеллектуальный подход к мониторингу состояния БПЛА: прогнозирование отказов на основе анализа телеметрии.

- Автоматизированная диагностика и предупреждение отказов систем БПЛА с помощью анализа данных и машинного обучения.

Микроэлектроника: от чипов к умным устройствам

-

- Инновационные архитектуры и материалы

- Разработка новых архитектур процессоров.

- Исследование материалов для микроэлектроники нового поколения.

- Создание гибридных систем, сочетающих традиционные полупроводники и новые материалы.

- Отечественные процессоры и вычислительные системы

- Разработка энергоэффективных процессоров для мобильных устройств и IoT.

- Создание высокопроизводительных процессоров для суперкомпьютеров и центров обработки данных.

- Исследование методов оптимизации архитектуры процессоров для специализированных задач.

- Энергоэффективная силовая микроэлектроника

- Разработка силовых полупроводниковых приборов для энергетики и транспорта.

- Создание энергоэффективных микросхем для устройств с автономным питанием.

- Исследование методов снижения энергопотребления в микроэлектронных системах.

- Разработка силовых полупроводниковых приборов для регулирования напряжения под нагрузкой в энергетике и применение их мобильных модификаций в транспорте.

- Новые технологии производства микроэлектронных компонентов

- Разработка технологий 3D-печати для создания микроэлектронных устройств.

- Исследование методов нано-импринтной литографии для производства наноструктур.

- Создание гибкой и растяжимой электроники для wearable-устройств.

- Квантовая микроэлектроника

- Разработка квантовых процессоров на основе сверхпроводников или полупроводников.

- Исследование методов интеграции квантовых устройств с классической электроникой.

- Создание систем охлаждения и управления для квантовых компьютеров.

- Нейроморфные вычисления

- Разработка нейроморфных чипов, имитирующих работу человеческого мозга.

- Создание систем для обработки данных в реальном времени с использованием нейроморфных архитектур.

- Исследование методов обучения и адаптации нейроморфных систем.

- Фотонные интегральные схемы

- Разработка фотонных интегральных схем для высокоскоростной передачи данных.

- Создание оптических процессоров для выполнения сложных вычислений.

- Исследование методов интеграции фотонных и электронных компонентов.

- Микроэлектроника для космических применений

- Разработка радиационно-стойких микросхем для космических аппаратов.

- Создание систем управления и связи для спутников и межпланетных станций.

- Исследование методов миниатюризации электроники для малых космических аппаратов.

Восток – дело тонкое: технологические прорывы Азии

-

- Научные исследования и технологические прорывы на Востоке

- Разработка инновационных материалов.

- Исследования в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

- Прорывы в области биотехнологий и генной инженерии.

- Культурная дипломатия и межгосударственное сотрудничество

- Разработка платформ для обмена знаниями и технологиями между странами.

- Создание образовательных программ для укрепления научного сотрудничества.

- Использование цифровых технологий для популяризации культурного наследия.

- Энергетическая безопасность и сотрудничество на Востоке

- Разработка технологий для возобновляемой энергетики.

- Создание интеллектуальных энергосистем и умных сетей.

- Исследование методов хранения и передачи энергии.

- Экология и устойчивое развитие

- Разработка технологий для очистки воды и воздуха.

- Создание систем мониторинга и прогнозирования экологических изменений.

- Исследование методов утилизации отходов и переработки ресурсов.

- Информационные технологии и цифровизация

- Разработка технологий для «умных городов» и цифровой экономики.

- Создание платформ для анализа больших данных и кибербезопасности.

- Исследование возможностей блокчейна для межгосударственного сотрудничества.

- Медицина и здравоохранение

- Разработка инновационных методов диагностики и лечения заболеваний.

- Создание платформ для телемедицины и удаленного мониторинга здоровья.

- Исследование возможностей персонализированной медицины и биопечати.

- Исследования космоса

- Разработка технологий для запуска и управления малыми спутниками.

- Создание систем для исследования Луны, Марса и других планет.

- Исследование возможностей использования космических ресурсов.

Новые горизонты в строительной индустрии

-

- Цифровизация и BIM

- Интеграция систем информационного моделирования зданий (BIM) и их развитие, вкл. 4D и 5D ТИМ.

- Использование цифровых технологий для проектирования и управления строительными проектами, вкл. технологии строительного визуального контроля.

- Виртуальная и дополненная реальность в проектировании.

- Разработка цифровых платформ для координации участников и этапов строительства.

- Энергоэффективность и умные технологии

- Проектирование энергосберегающих зданий.

- Интеграция умных систем управления энергопотреблением.

- Использование возобновляемых источников энергии в зданиях.

- Разработка и развитие технологий «умный дом».

- Модульное и 3D-печать строительство

- Развитие технологий 3D-печати для создания строительных конструкций.

- Быстровозводимые и модульные жилищные решения.

- Повышение уровня совмещения разнородных строительно-монтажных процессов.

Химические технологии, инновационные материалы и процессы

- Химико-технологические процессы в заготовке и обработке древесины

- Комплексная биохимическая оценка технологических процессов сушки лиственницы и их оптимизация.

- Исследование по созданию экологически чистых технологий переработки древесины.

- Разработка современных систем переработки древесины с увеличением производительности.

- Открытие новых технологий для использования вторичных ресурсов.

- Инновационные технологии получения энергии при переработке древесины с сокращением вредных выбросов.

- Получение новых материалов в процессе переработки натурального и растительного сырья.

- Разработка инновационного решения для борьбы с пылеобразованием в лесной промышленности. Изучение дорожных пылеподавителей.

- Методы диагностики и защиты древесины

- Разработка бесконтактного тестирования на наличие вредителей в древесине (пиловочном сырье).

- Исследование изменений физико-химических свойств древесины под действием грибковых инфекций.

- Разработка эффективных методов диагностики и идентификации поражений древесины.

- Разработка эффективных методов защиты и сохранения древесных ресурсов.

- Новые керамические материалы для жизни и быта.

- Новые материалы для фарфора (рецептуры керамической массы для производства костяного фарфора; рецептуры производства пигментов для керамических красителей).

- Разработка методов и технологий для производства керамических изделий (3D-печать, нанотехнологии, др.).

- Инновационные строительные материалы

- Исследования в области наноматериалов для повышения прочности и долговечности.

- Внедрение инновационных композитов и биоматериалов.

- Самовосстанавливающиеся материалы.

- Умные материалы в текстильной промышленности

- Применение smart тканей в текстильной промышленности.

- Снижение образования микропластика за счет применения инновационных материалов в одежде.

- Технологии интеграции сенсоров, энергетических и других встроенных элементов в ткани.

- Разработка тканей, изменяющих функциональные, тактильные и эстетические свойства.

Информационные материалы о Конкурсе для молодых ученых :

https://disk.yandex.ru/d/ADlI70w4-UUS1Q

Ссылка на страницу Конкурса для молодых ученых

https://lift-bf.ru/contest/ran-2025

На страницы главной научной газеты УрО РАН попали материалы об исследованиях ученых-биологов, выявивших изменения экосистемы в Арктической зоне.

На страницы главной научной газеты УрО РАН попали материалы об исследованиях ученых-биологов, выявивших изменения экосистемы в Арктической зоне. Научная библиотека Коми научного центра информирует своих читателей о том, что компания Chemical Abstracts Service (CAS) представляет серию обучающих вебинаров по работе с платформой CAS SciFinder, которые помогут освоить эффективные способы и инструменты поиска патентной информации, идентификации веществ и анализа результата.

Научная библиотека Коми научного центра информирует своих читателей о том, что компания Chemical Abstracts Service (CAS) представляет серию обучающих вебинаров по работе с платформой CAS SciFinder, которые помогут освоить эффективные способы и инструменты поиска патентной информации, идентификации веществ и анализа результата. Комитет по молодежной политике Республики Коми в рамках национального проекта «Молодежь и дети» реализует на территории Республики Коми региональный проект «Россия страна возможностей», ключевым мероприятием которого является реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» (далее программа «Регион для молодых»).

Комитет по молодежной политике Республики Коми в рамках национального проекта «Молодежь и дети» реализует на территории Республики Коми региональный проект «Россия страна возможностей», ключевым мероприятием которого является реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» (далее программа «Регион для молодых»). В соответствии с приоритетными направлениями развития государства, согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Российское общество «Знание» проводит мероприятия, информирующие граждан о достижениях в области науки, культуры и искусства, истории, здравоохранения, экологии и других сферах жизни.

В соответствии с приоритетными направлениями развития государства, согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Российское общество «Знание» проводит мероприятия, информирующие граждан о достижениях в области науки, культуры и искусства, истории, здравоохранения, экологии и других сферах жизни. В 2025 году заявки на участие в пятом, юбилейном сезоне Премии принимаются по 18 номинациям, в том числе по номинациям «За просветительскую деятельность в образовательной организации», «Юный просветитель», «За вклад в сохранение традиционных ценностей», а также по новой номинации «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества», приуроченной к празднованию Года защитника Отечества в России. Прием заявок открыт с 27 февраля 2025 г. на официальном сайте Премии по ссылке: https://award.znanierussia.ru/.

В 2025 году заявки на участие в пятом, юбилейном сезоне Премии принимаются по 18 номинациям, в том числе по номинациям «За просветительскую деятельность в образовательной организации», «Юный просветитель», «За вклад в сохранение традиционных ценностей», а также по новой номинации «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества», приуроченной к празднованию Года защитника Отечества в России. Прием заявок открыт с 27 февраля 2025 г. на официальном сайте Премии по ссылке: https://award.znanierussia.ru/. Минобрнауки России сообщает о проведении в рамках Десятилетия науки и технологий благотворительным фондом «Система» при поддержке Российской академии наук, Роспатента и ряда ведущих российских технологических компаний ІІ Конкурса для молодых ученых (далее Конкурс).

Минобрнауки России сообщает о проведении в рамках Десятилетия науки и технологий благотворительным фондом «Система» при поддержке Российской академии наук, Роспатента и ряда ведущих российских технологических компаний ІІ Конкурса для молодых ученых (далее Конкурс).