17 июля отмечает свой 85 - летний юбилей Виталий Николаевич Лаженцев, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный деятель науки Республики Коми, кавалер ордена Дружбы, лауреат Государственной премии Республики Коми в области экономики, премии имени чл.-корр. РАН М.А. Сергеева, премии Правительства Республики Коми в области научных исследований, выдающийся специалист в области социально-экономической географии и региональной экономики, внесший существенный вклад в организацию исследований в рамках междисциплинарных проектов по северной тематике и на основе принципов регулирования рыночной экономики, обосновавший новые методологические подходы к управлению развитием регионов субъектов Федерации.

Виталий Николаевич Лаженцев родился в пгт. Свеча Кировской области РФ 17 июля 1940 г. В 1961 г. закончил Московский финансовый институт (Финансовый университет при Правительстве РФ). По распределению работал в Забайкальском комплексном НИИ СО АН СССР и Читинской лаборатории Института географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР. С 1976 г. работает в Коми филиале АН СССР, ныне ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (обособленное подразделение Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера). С 1995 по 2005 гг. занимал должность директора данного института. С 2005 по 2011 год параллельно с должностью директора Института В.Н. Лаженцев выполнял обязанности заместителя председателя Коми НЦ УрО РАН по научно-организационным вопросам. В настоящее время – главный научный сотрудник лаборатории проблем территориального развития.

В 1968 г. защитил кандидатскую, в 1994 г. докторскую диссертацию по специальности «Экономическая, социальная, рекреационная и политическая география». В 2000 г. избран член-корреспондентом Российской академии наук по экономическому отделению (отделение общественных наук). Имеет звание профессора.

В.Н. Лаженцев – крупный специалист в области социально-экономической географии и региональной экономики, внесший значительный вклад в изучение производительных сил Севера и Арктики России. Им разработаны новые теоретические и методологические подходы к обоснованию комплексного развития регионов, раскрыто содержание категорий «территориальное хозяйствование», «региональная собственность», «хозяйственный механизм территориального развития», которые существенно дополняют методы регулирования экономики и используются в системе государственного управления и местного самоуправления. Провел типологию северо-арктических территориально-хозяйственных систем и предложил достаточно стройную схему планирования их развития. Арктические и другие северные регионы он рассмотрел в составе широтных и меридиональных мегаструктур национальной экономики с обоснованием направлений укрепления интеграции рыночного пространства России. Показал содержание северо-европейского типа хозяйства с высоким природно-ресурсным потенциалом, инновационными гео- и биотехнологиями, телекоммуникационными системами и формами организации территориальных сообществ людей, приспособленных к сложным климатическим условиям. Социально-географический аспект развития данного типа хозяйства показан в сопряжении с интересами укорененного населения, необходимостью сохранения и совершенствования исторически приобретенного пространства жизнедеятельности.

За период 2010 – 2024 гг. В.Н. Лаженцев опубликовал 107 научных статей и 5 монографий. Их содержание и рекомендации учтены при разработке «Стратегии социально-экономического развития Республики Коми до 2035 года». При его активном участии составлены Схема территориального планирования Республики Коми и ее корректировка (2010-2014 гг.), Атлас Республики Коми (2011 г.), проведены экспертизы проекта Федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации» (2013 г.), проекта строительства железной дороги «Белкомур» (2014 г.), обоснованы рекомендации по усилению межрегиональной интеграции Урала и Европейского Севера и формированию Двино-Печорского экономико-географического района. Под руководством В.Н. Лаженцева выполнены методические разработки по развитию сельских территорий и территориальной организации промышленности Республики Коми.

В 2008 г. В.Н. Лаженцев инициировал проведение на базе Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) «Актуальные проблемы, направления и механизмы развития производительных сил Севера», на которую регулярно съезжаются ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Якутска, Магадана, Петрозаводска, Апатит, Архангельска, Воркуты, Ухты, чтобы обсудить современные подходы к стратегии развития Севера России, особенности социально-экономического развития северных регионов, состояние и перспективы освоения минерально-сырьевых ресурсов, количественные и качественные аспекты демографического развития, вопросы воспроизводства трудового потенциала, природно-климатические и управленческие факторы устойчивого развития социальных систем Севера и др.

В настоящее время В.Н. Лаженцев является заместителем председателя Объединенного ученого совета по экономическим наукам УрО РАН, заместителем председателя Объединенного ученого совета ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, руководителем научного направления Федерального исследовательского центра (далее ФИЦ) Коми НЦ УрО РАН. член редакционных советов научных журналов: AlterEconomics, Экономика региона, Экономические и социальные перемены: факторы, тенденции, прогноз, Проблемы развития территорий, Пространственная экономика, Север и рынок: формирование экономического порядка; почетный председатель Коми отделения Русского географического общества.

В.Н. Лаженцев награжден дипломом Русского географического общества «За выдающиеся научные работы в области географии» (1994), дипломом Северо-Западной секции содействия развитию экономической науки Отделения общественных наук РАН «За активное содействие и большую работу в развитии экономической науки» (2002). Имеет медаль «Ветеран труда» (1990), медаль «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения» (2004). Лауреат государственной премии Республики Коми (2001), Лауреат премии правительства Республики Коми (2011), премии им. М.А. Сергеева за цикл исследований «Север в экономике и региональной политике России» (2011), награжден медалью УрО РАН им Н.Н. Колосовского (2024). Награжден Орденом Дружбы (2005) и Орденом Почета (2022).

Глубокоуважаемый Виталий Николаевич, Вы обладаете безусловным авторитетом крупного ученого, поддерживаете положительный имидж Коми научного центра и Института своими многочисленными научными трудами, выступаете надежным гарантом качества, объективности экспертиз. Мы признаем Ваш незаурядный талант руководителя с блестящими организаторскими способностями, вдохновляющего коллектив Института на пути достижения целей своим личным примером, ценим Ваш весомый вклад в формирование научного сотрудничества, подготовку молодых исследователей. Ваши высокая самоотдача, неизменные настойчивость, стремление к новым значимым научным результатам в процессе Вашей многолетней разноплановой деятельности в качестве директора и научного руководителя Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, заместителя председателя Коми НЦ УрО РАН по научно-организационным вопросам – прекрасный пример ответственного отношение к порученному делу, бескорыстного служения науке.

Коллектив ФИЦ Коми НЦ УрО РАН поздравляет Вас с с юбилейной датой – 85-летием со дня рождения и желает Вам крепкого здоровья, бодрости, успешного продолжения плодотворной научной деятельности, воплощения в жизнь всех Ваших замыслов!

Сегодня в зале Президиума Коми научного центра прошло заседание Объединенного ученого совета, которое началось с минуты молчания в память о докторе биологических наук, профессоре, академике Михаиле Павловиче Рощевском.

Затем директор Коми научного центра Светлана Владимировна Дегтева вручила награды сотрудникам.

За многолетний добросовестный труд Ценный подарок ФИЦ Коми НЦ УрО РАН вручен:

- Журавлеву Андрею Владимировичу

- Кузьмину Дмитрию Вячеславовичу

За достигнутые результаты и значительный вклад в обеспечение информационной безопасности ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Благодарственное письмо ФИЦ Коми НЦ УрО РАН вручено Коровину Кириллу Сергеевичу.

На повестку дня было вынесено несколько вопросов.

Члены Объединенного ученого совета выслушали и рекомендовали к публикации в серии «Научные доклады» научный доклад «Антропология северного города: теория и практика изучения, динамика изменений в городских сообществах» (Шабаев Ю.П., Жеребцов И.Л., Поляков Ю.В.). Докладчик - Шабаев Ю.П.

Также членами ОУС Коми НЦ были выдвинуты и утверждены кандидатуры на соискание премии Правительства Республики Коми в области научных исследований в 2025 г. и в области внедрения инноваций в 2025 г. и список кандидатур ФИЦ Коми НЦ УрО РАН к награждению государственными и ведомственными наградами в 2025 г.

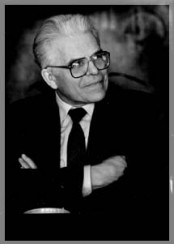

В Сыктывкаре простились с ученым мирового уровня Михаилом Павловичем Рощевским,

В Сыктывкаре простились с ученым мирового уровня Михаилом Павловичем Рощевским,

выдающимся российским ученым–физиологом, академиком РАН,

известным общественным деятелем.

На гражданскую панихиду собрались друзья академика, его родные, коллеги и соратники, политические деятели, и все те, кого судьба сводила с Михаилом Павловичем на всех направлениях его многогранной деятельности. Провожая Михаила Павловича в последний путь, выступающие приводили примеры из его яркой биографии, в которой каждый день был прожит с максимальной отдачей, наполнен смыслом и посвящен высокому призванию ученого - служению науке. Научные достижения М.П. Рощевского по достоинству оценены не только научным сообществом, но и по праву отмечены высокими наградами и премиями. На прощальной церемонии руководитель региона Ростислав Гольдштейн объявил, что в этот день подписал указ о присвоении Михаилу Павловичу высшего почетного звания «Герой труда Республики Коми» (посмертно).

В сердцах всех, кто работал и знал Михаила Павловича боль утраты, он оставил о себе добрую память.

В Коми научный центр продолжают поступать письма и телеграммы с соболезнованиями по поводу смерти доктора биологических наук, профессора, академика Академии наук СССР и Российской академии наук, выдающегося учёного-физиолога Михаила Павловича Рощевского.

Михаил Павлович ушел из жизни 5 июля 2025 года.

6–8 октября 2025 г. в г. Кирове состоится Международная конференция «Особенности ресурсосберегающего земледелия на почвах нечерноземной зоны», посвященная 85-летию со дня рождения профессора Алексея Александровича Платунова, 95-летию Вятского государственного агротехнологического университета и 35-летию Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

Для участия в конференции необходимо отправить в адрес оргкомитета конференции регистрационную форму и статью.

телефон / факс: (8 332) 57-43-45 эл. почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Регистрационные формы и материалы принимаются до 10 и 15 сентября

Более подробная информация: https://komisc.ru/attachments/article/0/Informatsionnoe_pismo_1.pdf

| [ ] | 2287 kB |

Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Коми научный центр

Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Коми научный центр

Уральского отделения Российской академии наук»

с глубоким прискорбием извещает,

что 5 июля 2025 года ушел из жизни выдающийся советский и российский ученый,

один из ведущих физиологов России,

крупнейший специалист с международной известностью,

талантливый организатор академической науки

и видный общественный деятель академик АН СССР и РАН

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ РОЩЕВСКИЙ.

М.П. Рощевский был человеком энциклопедических знаний, внес огромный вклад в развитие теории физиологии и кардиологии. Из-под его пера вышли сотни научных трудов, многие из которых стали классическими не только в России, но и за ее рубежами. Огромный вклад М.П. Рощевский внес в становление Уральского отделения Российской академии наук, развитие Коми научного центра и Республики Коми. Невосполнимая утрата болью отозвалась в сердцах ученых Республики Коми.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, коллегам покойного.

Светлая память об М.П. Рощевском навсегда сохранится в наших сердцах.

Прощание с Михаилом Павловичем Рощевским состоится в зале Коми республиканской академической филармонии (ул. Ленина, 61) 8 июля 2025 года (вторник) в 11:00.

Выезд к месту захоронения на Краснозатонское кладбище состоится в 12:00.

Соболезнования можно направлять по адресу электронной почты info.frc.komisc.ru

Дирекция и Президиум ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения РАН»