состоится Всероссийская научная конференция

«ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ НАУЧНОГО ОСВОЕНИЯ

АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ»

к 150-летию со дня рождения В.А. Русанова

к 500-летию начала освоения Северного морского пути

Организаторы конференции: Отдел гуманитарных междисциплинарных исследований ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Институт геологии имени академика Н.П. Юшкина ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Коми республиканское отделение Русского географического общества.

В программу включены 32 доклада.

Среди участников – представители Российского государственного архива научно-технической документации (Москва), Института археологии РАН (Москва), Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Арктического и антарктического научно-исследовательского института (Санкт-Петербург), Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургского отделения Института геоэкологии имени Е.М. Сергеева РАН, Геологического института ФИЦ «Кольский научный центр РАН» (Апатиты), Центра гуманитарных проблем Баренц региона ФИЦ «Кольский научный центр РАН» (Апатиты), Научно-исследовательского арктического центра Минобороны РФ (Северодвинск), Архангельского центра Русского географического общества, ФИЦ комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова УрО РАН (Архангельск), Самарского государственного экономического университета, Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, Института социально-экономических и энергетических проблем Севера, Института геологии имени академика Н.П. Юшкина, Института языка, литературы и истории, Отдела гуманитарных междисциплинарных исследований ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар).

Направления работы конференции:

|

28 октября 2025 г. 9.00 – 9.30

|

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ Место проведения: ФИЦ Коми НЦ УрО РАН г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 24, каб. 204 |

|

28 октября 2025 г. Начало сессии – 9.30

|

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ Место проведения: ФИЦ Коми НЦ УрО РАН г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 24, каб. 202 |

|

28 октября 2025 г. Начало работы – 12.30

|

СЕКЦИОННАЯ СЕССИЯ Место проведения: ФИЦ Коми НЦ УрО РАН г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 24, каб. 202 |

|

29 октября 2025 г. Начало работы – 10.00

|

СЕКЦИОННАЯ СЕССИЯ Место проведения: Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 54, каб. 218 |

Вниманию читателей! 21 октября 2025 года в 11:00 (московское время) издательство CAS приглашает на вебинар Использование CAS BioFinder Discovery Platform при разработке лекарств по работе с платформой CAS BioFinder Discovery Platform. Представитель компании CAS расскажет о платформе BioFinder и покажет принципы работы с ней.

Вниманию читателей! 21 октября 2025 года в 11:00 (московское время) издательство CAS приглашает на вебинар Использование CAS BioFinder Discovery Platform при разработке лекарств по работе с платформой CAS BioFinder Discovery Platform. Представитель компании CAS расскажет о платформе BioFinder и покажет принципы работы с ней.

Язык вебинара - русский.

Приглашаем Вас принять участие

в работе VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием

«Медико-физиологические основы спортивной деятельности на Севере»,

которая состоится 22 - 23 октября 2025 года.

Конференция организуется с целью распространения передового научного и практического опыта

по вопросам развития физической культуры и спорта высших достижений.

На конференции будут рассмотрены медицинские проблемы учебно-тренировочных занятий и реабилитации спортсменов, особенности их энергообмена и питания, а также физической работоспособности и аспекты тренировочного процесса.

Оргкомитет представляет для ознакомления программу конференции.

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции!

Именно его имя всегда упоминается первым, когда заходит речь о становлении и развитии этнографических исследований в Коми в послевоенные десятилетия, и это не случайно: Любомир Жеребцов посвятил этой науке больше четырех десятилетий своей жизни. Он написал более 200 научных трудов, посвященных истории заселения Европейского Северо-Востока и формированию этнографических групп коми в XV – начале ХХ века, этническим процессам второй половины ХХ столетия, историко-культурным связям коми с русскими, ненцами, коми-пермяками, хантами и манси, традиционному коми жилищу, религиозным верованиям и другим важнейшим проблемам, истории этнографических исследований на Европейском Северо-Востоке. Монографии Любомира Жеребцова «Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами» и «Хозяйство, культура и быт удорских коми в XVIII − начале ХХ века», изданные главным научным издательством Советского Союза «Наука», а также ряд других работ признаны отечественными и зарубежными учеными выдающимся вкладом в изучение этнической истории и богатейшей материальной и духовной культуры коми.

Именно его имя всегда упоминается первым, когда заходит речь о становлении и развитии этнографических исследований в Коми в послевоенные десятилетия, и это не случайно: Любомир Жеребцов посвятил этой науке больше четырех десятилетий своей жизни. Он написал более 200 научных трудов, посвященных истории заселения Европейского Северо-Востока и формированию этнографических групп коми в XV – начале ХХ века, этническим процессам второй половины ХХ столетия, историко-культурным связям коми с русскими, ненцами, коми-пермяками, хантами и манси, традиционному коми жилищу, религиозным верованиям и другим важнейшим проблемам, истории этнографических исследований на Европейском Северо-Востоке. Монографии Любомира Жеребцова «Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами» и «Хозяйство, культура и быт удорских коми в XVIII − начале ХХ века», изданные главным научным издательством Советского Союза «Наука», а также ряд других работ признаны отечественными и зарубежными учеными выдающимся вкладом в изучение этнической истории и богатейшей материальной и духовной культуры коми.

Любомир Жеребцов родился в Усть-Сысольске в 1925 году. Его отцом был один из организаторов спортивного движения в Коми Николай Михайлович Жеребцов. Любомир Жеребцов окончил школу № 12, Коми государственный педагогический институт и по совету крупнейшего коми ученого Алексея Семеновича Сидорова поступил в аспирантуру по этнографии, защитив в 1953 году в Москве (в Институте этнографии Академии наук СССР) под руководством видного советского этнографа Николая Николаевича Чебоксарова кандидатскую диссертацию, посвященную жилищу народа коми.

Чебоксарова кандидатскую диссертацию, посвященную жилищу народа коми.

Со времени поступления в аспирантуру в 1949 году и до выхода на пенсию в 1990 году жизнь Любомира Жеребцова была связана с Коми филиалом Академии наук СССР. Начав работу младшим научным сотрудником, он стал одним из наиболее известных и уважаемых ученых-гуманитариев нашей республики, Заслуженным деятелем науки Коми АССР, более четверти века возглавлял вначале группу этнографов, а затем сектор этнографии. На плечи ученого лег груз организации и проведения этнографических исследований, обобщения и публикации их результатов, подбора и подготовки новых квалифицированных специалистов, в которых так нуждалась коми этнографическая школа. Именно благодаря его руководству сектор этнографии стал одним из наиболее авторитетных научных подразделений Института языка, литературы и истории.

В национальном музее отделе этнографии, где подготовлена

выставка о научной деятельности династии Жеребцовых

"Сила рода. Истоки." 15 октября 2025 года состоялось торжественное собрание,

посвященное памяти этнографа Любомира Жеребцова.

Подготовка выставки заняла около месяца, но научные работы начались намного раньше. В течение года изучались музейные материалы, специальная литература, дополнительно собирались экспозиционные предметы. В итоге в отделе этнографии представили вещи, не только хранящиеся в учреждении, но и полученные из личного архива Жеребцовых.

15 октября отмечается 100 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки Коми АССР Любомира Николаевича Жеребцова.

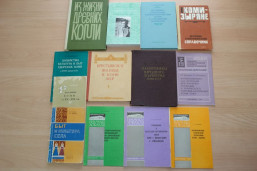

Научная библиотека Коми научного центра в честь этой знаменательной даты подготовила новую книжную выставку!

Будучи одним из основателей современной школы этнографии Коми, Любомир Николаевич Жеребцов внес крупный вклад в изучение этнической истории, материальной и духовной культуры коми народа.

Он один из самых известных ученых Института языка, литературы и истории, заслуженный деятель науки Коми АССР. Больше четверти века возглавлял вначале группу этнографов филиала, а затем сектор этнографии института. Любомир Жеребцов является автором более 200 научных трудов.

С выставкой можно познакомиться также на сайте библиотеки, пройдя по ссылке: http://nb.komisc.ru/page.php?comment=63