- Информация о материале

- Родительская категория: Новости

- Категория: Новости ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

- Создано: 07.05.2025, 13:34 Обновлено: 07.05.2025, 13:35

- Опубликовано: 07.05.2025, 13:34

Великая Отечественная война стала серьезным испытанием для советского народа. Все силы и ресурсы тыла были направлены на достижение победы. В первые месяцы войны враг захватил наиболее экономически развитые районы страны и СССР пришлось сформировать новую базу развития промышленности. Наша республика в годы войны претерпела большие изменения. Во многом значимость этой трансформации была связана с результатами научных исследований.

Великая Отечественная война стала серьезным испытанием для советского народа. Все силы и ресурсы тыла были направлены на достижение победы. В первые месяцы войны враг захватил наиболее экономически развитые районы страны и СССР пришлось сформировать новую базу развития промышленности. Наша республика в годы войны претерпела большие изменения. Во многом значимость этой трансформации была связана с результатами научных исследований.

В 1938 г. в Сыктывкаре была создана постоянная группа Северной базы, которая координировала научные исследования в регионе с местными органами власти. Стало очевидно, что Республика Коми представляла собой обширный фронт для исследований.В самом начале Великой Отечественной войны в Сыктывкар были эвакуированы научно-образовательные учреждения из прифронтовых территорий. Две академические базы Кольская база им. С.М.Кирова из Кировска и Северная из Архангельска, Северное государственное геологическое управление из Арангельска и Карело-Финский университет из Петрозаводска. Также в Ухтпечлаге и Воркутлаге работали известные репрессированные ученые.

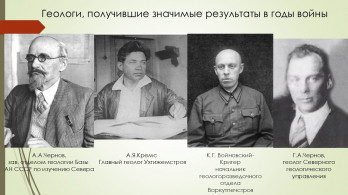

По воспоминаниям Георгия Александровича Чернова в годы Великой Отечественной войны «маленький провинциальный городок превратился в главный мозговой центр геологов Европейского Севера».

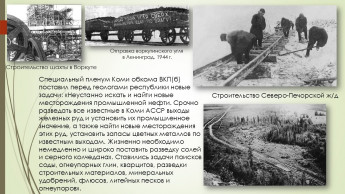

В годы войны в свете событий предыдущей пятилетки наибольшее внимание было приковано к работам геологов. В довоенный период темпы роста добыча нефти и угля в Коми были недостаточными. С началом войны и потерей Донбасса (это 60 % добычи угля в СССР в тот период) перед геологами была поставлена задача максимально развивать добычу угля и нефти на севере страны, расширить разведку новых месторождений железных, марганцевых, алюминиевых руд, цветных и редких металлов, и других видов стратегического сырья.

В декабре 1941 г. завершилось строительство Северо-Печорской железной дороги, которая связала шахты Воркуты с индустриальными центрами страны. Поэтому первоочередной задачей ученых стало обследование территории вдоль железной дороги, с целью выявления и введения в хозяйственный оборот новых природных ресурсов. Геологами были организованы поиски сидеритов в бассейне р. Печоры в районе р. Кожым. В результате были отмечены участки железорудных залежей, пригодных для открытой разработки. Выявленные геологические запасы были достаточны для организации при необходимости небольшого чугуноплавильного производства. В 1941 г. было детально изучено Шантым-Прилукское цинково-свинцовом месторождение. В следующем году силами спецпереселенцев началась добыча свинца. По материалам районного историко-краеведческого музея им. А.Н. Попова за годы войны было добыто более 50 тонн.

Под руководством Константина Генриховича Войновского-Кригера геологи геологоразведочного управления комбинат Воркутауголь обеспечили значительный прирост подтвержденных запасов угля. Параллельно с освоением шахт Воркуты с 1941 г. развертывалось освоение Интинского угольного месторождения. А.А.Черновым были обнаружены нефтеносные горизонты на правобережных структурах Средней Печоры.Под руководством Анреея Яковлевича Кремса впервые в СССР был освоен шахтный способ добычи нефти, организован первый в СССР крупный газовый промысел, который обеспечил заводы Ухтижемлага высококачественной сажей. Г.А. Чернов открыл новый хрусталеносный район с месторождением пьезокварца – ценнейшего тогда сырья для производства радиолокаторов. При его участии были открыты газоносность Большеземельской тундры, залежи нефти в районе р. Колвы и на побережье Баренцева моря.

За время Великой Отечественной войны геологи Коми АССР сделали много новых открытий. Получены дополнительные сведения о месторождениях цветных металлов, подробно исследованы стекольные пески и тугоплавкие глины в Жешарте, обнаружены сера и новые выходы кварцитов, строительных материалов и т. д. несмотря на чрезвычайные условия работы, сетью экспедиций были охвачены многие районы республики. Были подтверждены и обоснованы многие месторождения. Некоторые из них имели промышленное значение, но не были запущены в промышленную эксплуатацию т.к. требовали дополнительных геологоразведочных работ. В общей сложности в Печорском бассейне в военные годы было добыто 8,6 миллиона тонн угля - в 7 раз больше, чем за 9 довоенных лет. Доля Коми АССР в общей добыче угля по РСФСР выросла с 0,4 % в 1940 г. до 3,5 % в 1945 году.

За 1941-1945 гг. Ухтинский комбинат добыл более 570 тысяч тонн нефти, 1,5 миллиарда кубических метров газа, 890 тонн асфальтита, выпустил 16,2 тысячи тонн газовой сажи. Доля республики в добыче нефти по РСФСР возросла с 1 % в 1940 г. до 3 % в 1945 г., в добыче газа - с 8 % до 31 %.

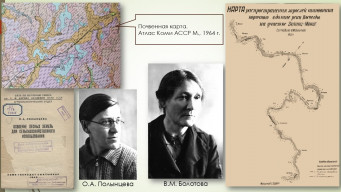

Во многих экспедиционных отчетах и мемуарах ученых, в воспоминаниях сыктывкарцев детей войны прослеживается тема о том, что жители республики недоедали. Об этом не принято было говорить, но ситуации, когда в течении нескольких дней не удавалось поесть, случались с определенной периодичностью. Все выживали за счет подсобных хозяйств. В таких условиях биологические исследования сыграли важную роль в облегчении быта тружеников тыла. Почвоведы и геоботаники провели обследование вдоль трассы Северо-Печорской железной дороги. Была составлена сплошная геоботаническая карта в масштабе 1:200 000; составлено описание растительного покрова, выявлены возможности и перспективы сельскохозяйственной колонизации. В.М.Болотова провела исследования запасов витаминоносных и лекарственных дикорастущих растений в долина х рек Сысолы и Вычегды.

В связи с мобилизацией на территории Коми АССР олений для формирования лыжно-оленьих батальонов Наркомзем Коми АССР принял решение организовать дополнительные оленеводческие хозяйства в лесной зоне Коми АССР. Перед учеными была поставлена задача поиска твердой кормовой базы олений в лесных районах республики, определений маршрутов перегонки оленьих стад.

Агробиологи поставили перед собой задачу провести ревизию сельского хозяйства с целью повысить его продуктивность за счет увеличения урожайности и сохранности. Важнейшей стала работа С.А.Каспаровой по селекции сортов картофеля. Исследования, показали, что в Коми АССР очень низкие урожаи картофеля. Это вызвано тем, что для посевов использовались сорта малопригодные для климата коми, кроме того, у колхозников не было опыта подготовки посадочного материала в условиях северных районов. Ученые провели селекционный отбор. Использование новейших биохимических приемов позволило вывести перспективный сорт «Ранняя Роза». Пробные посадки показали перспективность выращивания сорта при его урожайности до 40 т/га.

Особое внимание С.А.Каспарова уделяла хранению картофеля и других овощей в северных условиях. Софья Аркадьевна предложила новые для Коми АССР методы хранения овощей. Результаты не заставили себя ждать. При подведении итогов за 1942 г. оказалось, что процент потерь овощей в подшефных сельских хозяйствах сократился с 30 до 1,5-2 %. В масштабах республики это означало, что удалось сохранить значительную часть урожая.

Власти Коми АССР следили за работами ученых и брали на вооружение их достижения. По распоряжению Совета Народного комиссариата биологи разработали дополнения в агроправила, которые были введены 29.01.1943 г. Большое внимание уделялось популяризации знаний среди населения. Особенно тех, которые могли реально облегчить жизнь людей. К примеру, за один 1942 г. были опубликованы брошюры: о выращивании картофеля и способах его хранения, грибы, их заготовка и переработка; причины гибели озимых культур и меры борьбы с ними. Кроме того, ученые публиковали в газетах статьи по более частным вопросам агробиологии, выступали с лекциями и на радио.

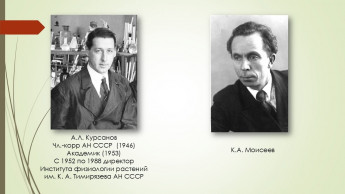

Проводились и другие важные опыты, в частности – изыскание новых видов растительного сырья. Андрей Львович Курсанов разработал технологию получения черного чая из листьев земляники и клубники. На предприятиях Промсоюза ученые наладили производственную переработку 154 кг. чая. Другим достижением было исследование витаминизированного сырья. Из-за скудности питания население испытывало нехватку витаминов особенно витамина «С». Ученые исследовали количество витамина «С» в плодах рябины, брусники, черники, голубики, шиповника и других растений. Установили периоды максимального накопления витамина для каждого вида. Разработали уникальный способ получения витаминных экстрактов и напитков из игл хвои. Все выводы были сведены в инструкции, которые были переданы соответствующим органам для исполнения.

Константин Алексеевич Моисеев проводил экспериментальные работы по подбору перспективных видов и сортов плодово-ягодных растений для Коми АССР. Новым направлением работы стало районирование и разработка приемов первичной агротехники. Те методы, которые использовались для ухода за плодово-ягодными кустарниками, были непригодны для территории республики. Как следствие урожаи были низкими. Ученые доказали, что плодово-ягодные растения в Коми АССР могут давать высокие урожаи при соблюдении агроусловий. В питомнике Базы Академии наук был подготовлен посадочный материал, который по своим свойствам обеспечивал широкое внедрение плодовых и ягодных растений во всех районах Коми АССР, что в последующем привело к повсеместному использованию плодово-ягодных культур населением. Более того, руководством региона рассматривался вопрос о выращивании кустарниках в промышленных масштабах.

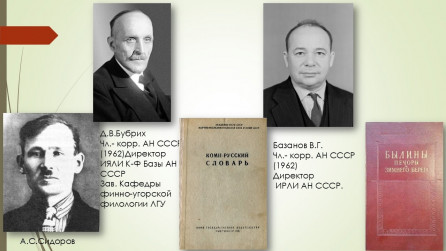

Эвакуация Карело-Финский университета из Петрозаводска оставила заметный след в развитии научных исследований на территории Коми АССР, т.к. среди его преподавателей были всесоюзно известные ученые такие как Дмитрий Владимирович Бубрих и Василий Григорьевич Базанов.

Сотрудниками Коми научно-исследовательский института краеведения (созданный еще в 1934 г) изучали коми язык, литературу, историю, экономику региона. Из-за репрессий и начала войны в рассматриваемый период в институте не осталось научных работников. Решением наркома просвещения Коми АССР ведущие ученые гуманитарии Карело-Финского университета были приняты на работу в Коми НИИ.

Д.В.Бубрих один из создателей отечественной научной школы финноугроведения, заведовал кафедрой карельского языка и карельской литературы Карело-Финского университета, а в 1943/44 учебном году еще и возглавлял кафедру финно-угорских языков Коми педагогического института. Во время пребывания в Коми Д.В.Бубрих погрузился в изучение пермских языков. С октября 1941 г. он был назначен ученым секретарем Коми НИИ. Под научным руководством Бубриха в институте приступили к изучению диалектов коми языка, разработке коми-русского словаря, после отъезда Бубриха из Сыктывкара эту работу подхватил и развернул А.С.Сидоров.

Василий Григорьевич Базанов был деканом историко-филологического факультета и заведующим кафедрой литературы Карело-Финского университета. Он также был принят в Коми НИИ на должность руководителя секции фольклора. В 1942 году Базанов организовал фольклорную практику студентов в селе Усть-Цильма Коми АССР. Во время практики был собран уникальный фольклорный материал, в том числе о Великой Отечественной войне, который вошёл в золотой фонд филологической науки. Значение работы Бубриха и Базанова для республики может проиллюстрировать такой факт: в 1944 году, когда Карело-Финский университет был реэвакуирован в Петрозаводск, СНК Коми АССР в целях сохранения высокого уровня научных исследований принял решение о присоединении Коми НИИ к Базе АН СССР в Коми АССР.

Научные исследования преподавателей Коми государственного педагогического института в годы войны также были изменены в соответствии с задачами обороны страны. Обществоведы работали над темами пропагандистского характера, такими как «Морально-политическое единство советского народа» или «В.И.Ленин о германском империализме». Биологами и химиками института изучались вопросы, связанные с выявлением и использованием местных естественных ресурсов. Однако выполнение тем, имеющих хозяйственное значение, шло недостаточными темпами из-за отсутствия материальной базы. Тем не менее институтом были завершены такие работы, как «Дикорастущие кормовые растения Коми АССР и мероприятия по внедрению их в культуру» и «Внедрение в культуру на севере новых бобовых растений» В.П.Живана, сотрудники кафедры географии, геологии подготовили выпуск ученых записок Коми педагогического института. Научные исследования, проводимые в годы войны, были продолжены в послевоенный период, а их результаты впоследствии были частично опубликованы.

Таким образом, к концу Великой Отечественной войны экономический облик Коми АССР значительно изменился. Объемы капитальных вложений в экономику республики значительно превысили довоенный уровень. На подтвержденных запасах возводились новые угольные шахты и нефтяные вышки. В отраслевой структуре промышленности региона угольная промышленность сравнялась с лесоразрабатывающей. Вместе на них приходилось около 50 % отраслевой структуры промышленности. За годы войны Коми АССР трансформировалась из аграрной в индустриальную. Появились два новых города: Ухта и Воркута. Республика обеспечивала энергоресурсами весь Северо-Запад, Северный флот, а также 35 городов в Европейской части страны, включая Москву и блокадный Ленинград. Безусловно, в этих достижениях есть и вклад ученых, которые самоотверженно выполнили возложенные на них задачи. Закономерным итогом работы ученых стало то, что в 1944 г., когда началась реэвакуация научно-образовательных учреждений СНК Коми АССР настоял, на том, чтобы База АН СССР осталась в Сыктывкаре.

Автор статьи: Самарин А.В., к.и.н.