Подкатегории

К 80-летию Коми научного центра на телеканале "Юрган" вышел сюжет об открытиях, находках и разработках ученых Коми научного центра.

К 80-летию Коми научного центра на телеканале "Юрган" вышел сюжет об открытиях, находках и разработках ученых Коми научного центра.

К 80-летию Коми научного центра на телеканале "Юрган" вышел сюжет об открытиях, находках и разработках ученых Коми научного центра.

К 80-летию Коми научного центра на телеканале "Юрган" вышел сюжет об открытиях, находках и разработках ученых Коми научного центра.

На сайте БНКоми вышла статья, посвященная работе ученых Коми научного центра в зоне Чернобыльской атомной электростанции. Сотрудники центра несколько лет изучали последствия аварии. Ученые попали в 30-километровую «зону отчуждения» уже через пару месяцев после техногенной катастрофы, где наблюдали аномалии в развитии растений и отслеживали адаптацию местной флоры и фауны. Андрей Кичигин, участвовавший в научных экспедициях, рассказал БНК, почему авария «спасла» отдел радиоэкологии, к каким выводам пришли специалисты и как был устроен быт исследователей в Чернобыле.

На сайте БНКоми вышла статья, посвященная работе ученых Коми научного центра в зоне Чернобыльской атомной электростанции. Сотрудники центра несколько лет изучали последствия аварии. Ученые попали в 30-километровую «зону отчуждения» уже через пару месяцев после техногенной катастрофы, где наблюдали аномалии в развитии растений и отслеживали адаптацию местной флоры и фауны. Андрей Кичигин, участвовавший в научных экспедициях, рассказал БНК, почему авария «спасла» отдел радиоэкологии, к каким выводам пришли специалисты и как был устроен быт исследователей в Чернобыле.

К аварии на Чернобыльской АЭС в Коми филиале Академии наук СССР уже существовала научная школа в области радиоэкологии. В 1930-е в поселке Водный около Ухты работал радиевый завод — первое крупномасштабное радиохимическое производство в СССР. Он обеспечивал страну дорогостоящим радиоактивным металлом 25 лет. Предприятие перестало работать в 1956 году, когда радий заменили на более дешевые искусственные радиоизотопы, ставшие доступными после работ над атомным оружием. Региональному филиалу Академии наук поручили оценить экологические последствия производства, и в 1959 году в Коми создали лабораторию радиобиологии, которую к моменту чернобыльского происшествия переименовали в отдел радиоэкологии.

Авария на ЧАЭС произошла на ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. На первый день специалисты запланировали остановку 4-го энергоблока для планово-предупредительного ремонта и испытания оборудования: режима выбега ротора турбогенератора в качестве дополнительного аварийного электроснабжения. Работники слишком сильно снизили мощность реактора. По регламенту необходимо было его заглушить и отложить эксперимент, но персонал стремился провести его любой ценой и поднял мощность реактора, вытащив стержни-регуляторы. Он оказался в нестабильном режиме. После завершения испытания эти стержни возвратили, вызвав концевой эффект, заключающийся в кратковременном увеличении активности перед ее уменьшением. Вместо заглушения реактора начался неуправляемый разгон.

В результате произошел мощный взрыв, который разрушил реактор и здание энергоблока, и радиоактивный выброс облака из пара, распыленного ядерного топлива и радиоактивных веществ. Стоявшая в эти дни неустойчивая погода с переменными ветрами привела к формированию обширной зоны радиоактивного загрязнения практически во всех направлениях от атомной станции.

Ученый Андрей Кичигин, который тогда был аспирантом по специальности «Радиобиология», узнал об аварии 28 апреля по телевидению.

— Первая мысль наших ученых: «Пришло наше время. Мы должны быть там». Это был профессиональный азарт. В зоне аварии наши знания и умения были востребованы как нигде и никогда. Причем в начале 1986 года практически приняли решение о ликвидации отдела радиоэкологии, о чем мы узнали только в 1990-е. Полагалось, что наступила «перестройка» и уменьшилась опасность ядерной войны, что снизило актуальность радиобиологических исследований. Чернобыльская катастрофа радикально сместила научные акценты, тем самым предотвратила ликвидацию отдела и придала нашим научным работам актуальность, — рассказал Андрей Кичигин.

Ученые смогли попасть в Чернобыль уже в июне, когда на базе медсанчасти Чернобыльской АЭС специалисты оценивали полученную людьми дозу облучения по уровню хромосомных отклонений, чтобы потом отправить ликвидаторов на нужное лечение. Из образцов крови выделяли лимфоциты и во время их деления изучали морфологию хромосом. Их укорачивание или, например, сращивание могло свидетельствовать об избыточной дозе. Рук тогда не хватало, и специалисты обратились к ученым из Коми, знакомым с этим методом. Для этих работ в зону аварии отправились трое сотрудников из республики.

Вместе с ними выехал заведующий отделом радиоэкологии физик Анатолий Таскаев. Как рассказывает Андрей Кичигин, неизвестно, какие связи и знакомства для этого были задействованы, но ученый присоединился дозиметристом к сотрудникам Института атомной энергии имени Курчатова, изучавших самую загрязненную 10-километровую зону аварийной электростанции. Так Анатолий Таскаев проводил «разведку боем».

— Район аварии был для нас белым пятном. Достать топографические карты этой зоны было практически невозможно даже при благожелательном отношении местных подразделений КГБ. Еще более закрытой считалась информация о радиационной обстановке. Работа в дозиметрической разведке позволила Анатолию Ивановичу ознакомиться с ландшафтом, дорожной сетью и населенными пунктами в районе будущих исследований и получить общее представление о радиационной обстановке, — объяснил Андрей Кичигин.

Первые решения о радиоэкологических исследованиях в зоне аварии приняли в стране лишь в августе. В список институтов, которые будут изучать последствия, попало научное учреждение из Коми, несмотря на его периферийность и регионоведческую направленность. Уже в сентябре ученые во главе с Анатолием Таскаевым отправились в Чернобыль. Как вспоминает Андрей Кичигин, тогда среди приехавших специалистов царила атмосфера подъема и целеустремленности. Они понимали, что будут выполнять важное дело.

На тот момент ученый уже работал на радиоактивных свалках Водного и знал правила радиационной безопасности. Сильнее всего помогала «защита временем», подразумевавшая максимальное снижение пребывания на участке с высоким фоном радиации. Также помогал респиратор «Лепесток» для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли и отдельная одежда и обувь для работы на опытных территориях. Выработались и собственные меры безопасности, например, ходить следовало только по асфальту. Когда рядом проезжала машина, то даже с «Лепестком» стоило задержать дыхание и отвернуть лицо. Также ученый старался не прислоняться к каким-либо поверхностям и не подбирать что-то с земли. Даже в столовой не стоило «толкаться», так как людей на обед привозили в рабочей одежде с промплощадки АЭС и не все были «такие чистюли».

— Работа в зоне аварии не повлияла на меня. Я сейчас даже здоровее большинства своих ровесников, — рассказывает Андрей Кичигин.

Въезд в зону аварии был строго по пропускам разного уровня. Например, радиоэколог мог попасть на все участки, кроме Припяти и промплощадки атомной электростанции. Тем не менее ограничение не защитили территорию от мародерства: по словам ученого, преступники воровали все, до чего могли дотянуться. Если вещь нельзя было утащить, то ее уничтожали, чтобы другие не могли воспользоваться ее деталями.

Специалисты из Коми базировались в Чернобыльской районной больнице. Мужчины жили там же в палатах, а вот женщинам удалось выбить квартиру в малосемейном общежитии медработников. Обслуживал ученых уазик из московской автобазы Академии наук СССР, который по несколько раз в день с разными сотрудниками выезжал на экспериментальные участки. Нередко Андрею Кичигину приходилось доезжать и на попутных машинах.

Для ученых задействовали огромные столовые, которые обслуживали командированные работники цехов питания электростанций.

— Кормили на убой. На первое и второе — большие куски мяса. Отдельно витаминный стол с фруктами и овощами: морковь, сливы, яблоки, груши, арбузы. Еще на вынос давали шоколад или конфеты, сметану, кефир или молоко. Все-таки это экстремальные условия, надо хорошо питаться, — рассказывает Андрей Кичигин.

Одна из целей поездки — изучить, как в первые годы после аварии адаптируются к радиации мышевидные грызуны, часто использующиеся для исследований такого рода. Для анализов нужны были живые животные, поэтому отлавливали их живоловушками, которые не травмируют особей. Конструкции снабжали «домиком», куда закладывали пучок сена: он служил и подстилкой, и запасом еды. Обычно ловушки проверялись два раза в сутки. После отлова в конце дня ученые подробно изучали размеры животных, готовили препараты, фиксировали органы для гистологических исследований и анализировали состав крови. Работу заканчивали около 23:00.

— Внешне отловленные особи ничем не выделялись: четыре лапы и хвост, лоснящаяся шерсть, хороший аппетит. Они шустрые, прыгучие, громко «матерятся», когда берешь их пинцетом. Но анализ кроветворной системы, надпочечников, щитовидной железы и репродуктивных органов выявил состояние хронической лучевой болезни, — говорит Андрей Кичигин.

В октябре еще приехала группа ученых из отдела лесобиологических проблем Севера Коми филиала Академии наук. Как подчеркивает Андрей Кичигин, в радиобиологии «лесники» были новичками, но в последующие годы стали лидерами в изучении лесобиологических аспектов катастрофы.

В мае 1987 года приняли решение о создании комплексной радиоэкологической экспедиции Академии Наук СССР, в которую вошли и ученые из Коми, так что исследования продолжались и в последующие годы. Первоначально результаты изучения были секретны, и данные о последствиях аварии обнародовали только в 1989 году на нескольких научных конференциях в Чернобыле.

Ученые установили тонкие механизмы адаптации грызунов в непрогнозируемой среде, в том числе заметили уже известные стратегии приспособления. Наиболее эффективной оказалась r-стратегия чернобыльских грызунов, подразумевающая максимальное количество потомства и быстрое половое созревание. Правда, у животных не развивалась часть оплодотворенных яйцеклеток и погибала значительная доля родившихся детенышей. Прошедшие жесточайший отбор особи поддерживали популяцию. Также есть k-стратегия с невысоким числом долгоживущих особей — к ней относят и человека, — но она себя хорошо не показала.

Работы сотрудников отдела лесобиологических проблем имели и практический интерес. Радиоактивные выпадения оседали на кронах и стволах деревьев, а после с хвойным и лиственным опадом и с чешуйками коры попадали на лесную подстилку и почву, где надежно фиксировались. Так леса препятствовали разносу радионуклидов из мест выпадения.

Также специалисты отследили восстановление растений после радиационного «удара». Основную часть результатов получили при микроскопическом изучении сосны. Последствия облучения были хорошо видны из-за «уродств-морфозов». Например, у «оживших» сосен в 1988 году выросли побеги с гигантской хвоей. Стояли странного вида сосны, у которых на самых кончиках голых сучьев росли необычайно пышные побеги из-за активизации спящих боковых почек. На дубах были огромные и неправильной формы листья. Но к 1990 году большинство морфозов исчезло, и пережившие аварию деревья стали принимать нормальный вид.

Последние ежегодные выезды ученых из республики в 30-километровую зону аварии были в 1993 году. Распад Советского Союза, начало либеральных рыночных реформ и другие экономические и политические факторы сделали научную работу в зоне аварии «невыносимыми», отмечает Андрей Кичигин.

— Мы работали в зоне чернобыльской аварии фактически на износ. Начав исследования через несколько месяцев после аварии, мы впервые стали свидетелями и исследователями первых реакций биологических сообществ на радиационный удар. Как подчеркивал руководитель тех исследований Анатолий Таскаев, коллектив нашего института эффективнее всех добывал новую научную информацию о последствиях катастрофы. Мы понимали, что трудимся не только ради научных результатов, но и для сохранения нашего отдела и спасения радиоэкологии как науки, — заявил ученый.

На страницы главной научной газеты УрО РАН попали материалы, посвященные летним экспедициям биологов, археологов и геологов.

Об аварийно-спасательных раскопках Вымского археологического отряда Института языка, литературы и истории в Княжпогостском районе рассказала руководитель работ сотрудник сектора сохранения и популяризации археологического наследия ИЯЛИ Анастасия Белицкая в статье «В колыбели народа коми». В нынешнем полевом сезоне для выявления особенностей погребального обряда и фиксации его остатков ученые изучили четыре захоронения, два из которых носили следы сильных разрушений. В грабительских отвалах одного из погребений найдены обломки железного кольца и две стеклянные бусины: синяя и посеребренная. Захоронения, меньше пострадавшие от грабителей, преподнесли сюрприз: в них найдены остатки двух скелетов.

В ходе летних экспедиций на Северный и Южный Тиман сотрудники Института геологии совместно с коллегами из СПбГУ и Института Карпинского (Санкт-Петербург) исследовали отложения девонского периода с целью уточнения их генезиса, возраста и строения. Они собрали коллекцию палеонтологических образцов, представляющих не только научную, но и музейную ценность. На Южном Тимане, под Ухтой, ученым удалось обнаружить новое местонахождение девонских рыб. Информацией с журналистами поделился научный сотрудник лаборатории палеонтологии Института геологии Павел Безносов в статье «Древние рыбы и гигантский моллюск».

«Сохраним стрелолист». Старший научный сотрудник отдела флоры и растительности Севера Института биологии Борис Тетерюк рассказал об исследованиях в Усть-Цилемском районе, в заказниках «Пижемский», «Светлый», «Мыльский» и «Номбургский» в рамках программы мониторинга состояния популяций охраняемых видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Коми. Спонсором работ стало предприятие «Боксит Тимана» компании РУСАЛ. Стрелолист плавающий на объектах природно-заповедного фонда Республики Коми не охраняется. И хотя в целом состояние популяции оценивается как достаточно стабильное, ученые считают, что для охраны этого редкого вида на Ямозере хорошо бы организовать флористический заказник.

Об итогах экспедиции в комплексный региональный заказник «Оченырд» на крайнем северо-востоке Республики Коми в районе слияния рек Большой Кары и Малой Кары рассказал заведующий отделом экологии животных Института биологии Василий Пономарев в статье "Краснокнижные виды под угрозой". Одной из основных задач экспедиционного отряда было изучение разнообразия рыбного населения верховьев реки Кары, в том числе популяционно-генетической структуры, пищевых связей и особенностей экологии арктического гольца. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов на территории республики проводится в рамках договора с республиканским Центром ООПТ и финансируется предприятием «Боксит Тимана» компании РУСАЛ.

Электронная версия газеты "Наука Урала" по активной ссылке.

Институт физиологии Коми научного центра на протяжении нескольких лет исследует пищевое поведение и привычки жителей республики. Внимание к этой теме сейчас обусловлено распространенностью избыточного веса и ожирения, в том числе среди молодежи. На Севере проблема еще актуальнее, так как нестабильный световой день влияет на биологические ритмы, связанные с регуляцией аппетита.

Институт физиологии Коми научного центра на протяжении нескольких лет исследует пищевое поведение и привычки жителей республики. Внимание к этой теме сейчас обусловлено распространенностью избыточного веса и ожирения, в том числе среди молодежи. На Севере проблема еще актуальнее, так как нестабильный световой день влияет на биологические ритмы, связанные с регуляцией аппетита.

Исследование Института физиологии, которое включало более 18 тысяч человек, показало — лишний вес и ожирение есть у 12,6% подростков и молодых жителей региона, рассказали БНКоми ученые. При этом почти у 9% школьников и студентов есть пищевая зависимость, то есть избыточное потребление продуктов с высоким содержанием сахаров и жиров (шоколад, конфеты, картошка-фри и прочее) и рафинированных углеводов (пицца, белый хлеб, крекеры и так далее). Около половины жителей региона переедают под действием эмоций. 43% людей не могут справиться с аппетитом из-за внешних раздражителей, таких как вид пищи. А у 47% опрошенных диеты или иные ограничения в приеме еды сменяются резким увеличением потребления в первую очередь сладкой, соленой или жирной пищи.

Такие закономерности характерны не только для жителей Коми, но и Свердловской, Кировской и Тюменской областей. При этом для северян проблема нездорового пищевого поведения осложняется нарушением режима питания, отмечают ученые Института физиологии:

— Часто нестабильность длительности светового дня в течение года приводит к рассогласованности биологических ритмов в организме, в том числе нарушению цикла сна-бодрствования и ритма секреции гормонов, регулирующих аппетит. Около 16 процентов школьников республики регулярно пропускают завтраки или принимают пищу в ночное время, длительное бодрствование вечером после захода солнца повышает предрасположенность к пищевой зависимости.

Чтобы понять, почему у людей формируется тяга к нездоровой пище, сейчас в Институте физиологии проводят исследование особенностей регуляции аппетита у людей с разными типами пищевого поведения. Наполнение желудка и растяжение его стенки способствует чувству сытости и удовлетворению от приема еды. Однако в настоящее время считается, что удовольствие от еды формируется гораздо раньше — еще во время рассматривания блюда и обработки пищи во рту. Поэтому два основных метода исследования — изучение визуального внимания к пищевым стимулам и измерение жевательной активности.

Используется безопасный искусственный пищевой продукт из загустителя, фруктового сока, сахара и воды. Он похож на пастилу, но без выраженного запаха и вкуса. Образец типовой, не знаком участнику исследования, поэтому исключается влияние на результаты индивидуального отношения к реальному продукту.

— Для оценки активности жевательных мышц используется метод поверхностной электромиографии. Он заключается в записи биоэлектрической активности мышц — жевательной, височной и надподъязычной — во время жевания искусственного пищевого продукта. Кроме того, у испытуемых определяется степень измельчения пищи и интенсивность выработки слюны. В результате индивидуальные особенности жевательной активности позволят понять, как воспринимает человек пищу во рту и какие ощущения он испытывает, — поясняют ученые.

Также ученые используют айтрекер, который позволяет отслеживать движение глаз при рассматривании продуктов питания. Он позволяет оценить, какому продукту человек уделяет больше внимания, как долго задерживает взгляд на здоровой или вредной пище, как часто переводит взгляд с одного продукта на другой. Анализ глазодвигательных параметров позволит установить пищевые предпочтения.

Исследование ориентировочно завершится к концу текущего года. Раскрытие биохимических и физиологических процессов, которые лежат в основе выбора продуктов питания и пищевых предпочтений, важны для понимания причин нездорового питания и способов его коррекции.

Источник: bnkomi.ru

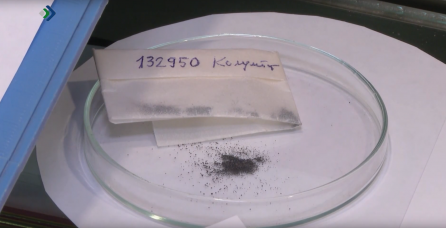

Новый минерал, которому дали название "дмитрийварламовит" был открыт учеными-геологами Института геологии Коми научного центра Оксаной Удоратиной, Владимиром Лютоевым и Сергеем Исаенко.

Минерал был обнаружен в бокситоносной коре выветривания на Верхне-Щугорском месторождении на Среднем Тимане и назван в честь известного отечественного минералога. Находку утвердила Комиссия Международной минералогической ассоциации еще в 2023 году. Изучением дмитрийварламовита одновременно занималось 5 ученых из разных научных центров страны.

Ведущие научные сотрудники Института геологии Коми НЦ О.В. Удоратина и В.М. Лютоев в интервью телеканалу "Юрган" рассказали о своем открытии, особенностях строения дмитрийварламовита и каким образом изучают новые минералы. Сюжет можно посмотреть по активной ссылке.